保護命令(DV事件)

手続の案内

概要

保護命令制度とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまといをしてはならないこと等を命ずる命令です。

1 保護命令の種類

保護命令には、(1)申立人への接近禁止命令、(2)申立人への電話等禁止命令、(3)申立人の子への接近禁止命令、(4)申立人の子への電話等禁止命令、(5)申立人の親族等への接近禁止命令、(6)退去等命令、の6つの種類があります。このうち、(2)~(5)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。

(1)申立人への接近禁止命令

1年間、申立人の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

(2)申立人への電話等禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令

(禁止される行為)

面会の要求/行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22~6時)の電話・FAX・電子メール・SNS等の送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等

(3)申立人の子への接近禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中、申立人の同居している子の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

(4)申立人の子への電話等禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中、申立人の同居している子に対し、次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令

(禁止される行為)

行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22~6時)の電話・FAXの送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等

※当該子が15歳以上のときは、子の同意がある場合に限ります。

※相手方が申立人と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情があり、子の身上を監護するために申立人が相手方と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に、申立人の生命又は心身に対する危険を防止するために発せられます。

(5)申立人の親族等への接近禁止命令

申立人への接近禁止命令の期間中、申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

※当該親族等が申立人の15歳未満の子である場合を除き、当該親族等の同意があるときに限ります(当該親族等が15歳未満又は成年被後見人である場合には、その法定代理人の同意)。

※相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、申立人がその親族等に関して相手方と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に、申立人の生命又は心身に対する危険を防止するために発せられます。

(6)退去等命令

2か月間(建物の所有者又は賃借人が申立人のみである場合において、申立人の申立てがあったときは、6か月間)、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

※申立人と相手方が生活の本拠を共にする場合に限ります。

2 保護命令違反の効果

相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

申立人

保護命令は、以下の要件を満たす者が、申し立てることができます。

1 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた者

被害者への接近禁止命令は、配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫(以下「身体に対する暴力等」という。)を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、申し立てることができます。

退去等命令は、配偶者からの身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、申し立てることができます。

なお、「配偶者」には事実婚の者を含みます。また、配偶者から暴力等を受けた後に離婚をした場合であっても、引き続き元配偶者から暴力を受け、その生命又は心身(退去等命令の場合は身体)に重大な危害を受ける恐れがある場合には、保護命令を申し立てることができます。

2 生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を受けた者

生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた被害者も、上記1と同様に申し立てることができます。生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた後に、生活の本拠を共にする交際関係を解消した場合も、上記1の離婚の場合と同様に、保護命令の対象となります。

なお、「生活の本拠を共にする交際」からは、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものは除かれますので、(1)専ら交友関係に基づく共同生活、(2)福祉上、教育上、就業上等の理由による共同生活、(3)専ら血縁関係・親族関係に基づく共同生活などは除外されます。

申立先

(1)相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)、(2)申立人の住所又は居所、(3)身体に対する暴力等が行われた地のいずれかを管轄する地方裁判所又はその支部に提出して行います。

申立先の裁判所を調べたい場合は、 「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。

申立てに必要な費用

申立手数料の収入印紙1,000円及び郵便切手

※郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料(等)については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。

なお、本件手続は「地方裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料(等)を確認される際は「地方裁判所」ボタンをクリックしてください。

郵便料については、保管金として納付することができます。

保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。

なお、郵便切手により納付することも可能です。

申立てに必要な書類

申立書及び同副本(相手方に送付します。)

その他必要な添付資料や証拠について、詳細は申立先の地方裁判所にお問い合わせください。

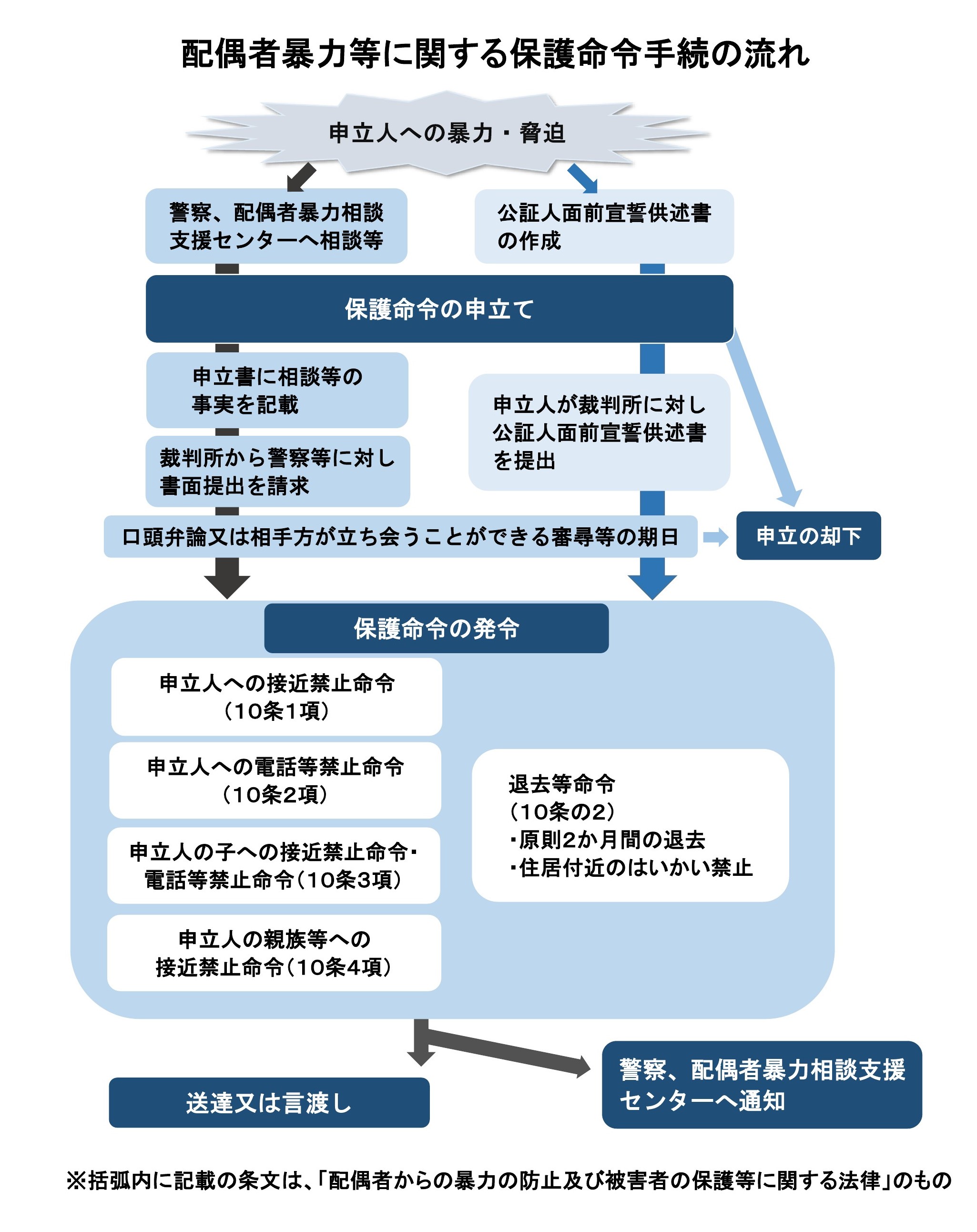

手続の流れ

申立書の受理後、当日又は速やかに、申立人本人又は代理人と面接をし、申立ての実情等を具体的に伺います。その後1週間程度先に口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を設けます。ただし、「その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるとき」は、相手方への審尋期日等を経ずに保護命令が発令されることがあります。このような事情がある場合として、申立人がその後相手方からの身体に対する暴力等によりその生命又は心身(退去等命令の場合は生命又は身体)に重大な危害を受けるおそれが明白な場合であって、緊急に保護命令を発しなければ申立人の保護ができないような場合が想定されます。

審理の結果、保護命令発令の要件を満たしていると判断された場合には、速やかに、保護命令を発令します。

保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は期日における言渡しにより、効力を生じます。

留意点

・保護命令の申立てをする場合には、申立てをする前に、相手方から暴力を受けた状況など申立てを基礎づける事情について、配偶者暴力相談支援センター又は警察署に行ってあらかじめ相談をしてください(これらの機関への事前相談をしていないときは、公証人役場で宣誓供述書を作成してもらう必要があります。)。配偶者暴力相談支援センターの電話番号等は男女共同参画局(内閣府)のウェブサイトでご確認ください。

・子への接近禁止命令、電話等禁止命令又は親族等への接近禁止命令を求める場合、相談又は宣誓の段階でこれらの命令が必要と考えられる事情についても申述しておく必要があります。