トップ > 各地の裁判所 > 東京家庭裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 後見サイト > 手続の流れ・概要

後見制度について

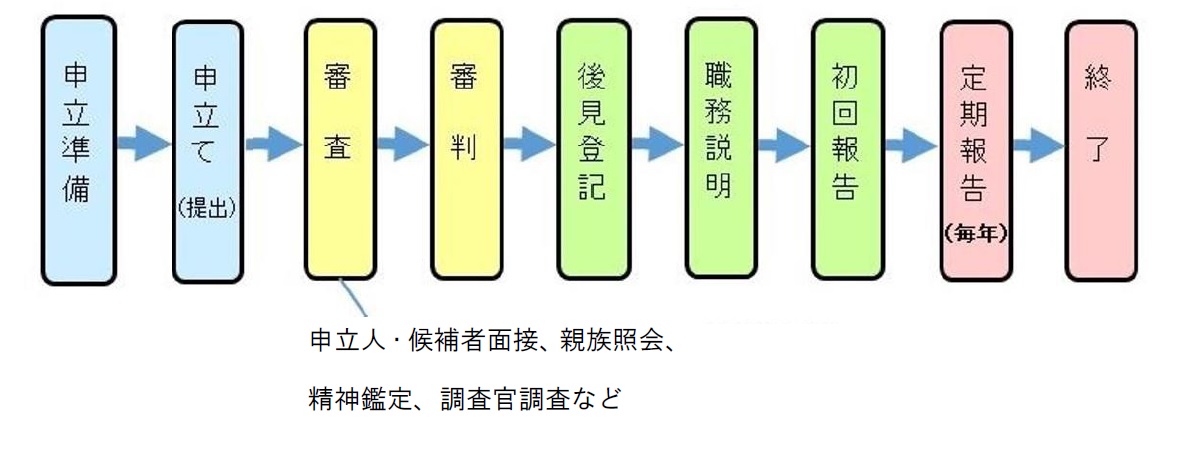

申立てから後見等業務の終了まで

第1 後見制度について

はじめての方はこちらをご覧ください。

- 成年後見制度に関するパンフレットや後見制度に関する動画についてはこちらをご覧ください。

- 未成年後見人,任意後見監督人選任の手続について知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。

未成年後見人選任の申立てについて

任意後見監督人選任の申立てについて

第2 申立てから後見等業務の終了まで

成年後見・保佐・補助開始の申立てから後見等業務の終了までの手続について説明しています。

1 申立て準備

- 申立てをする裁判所

- 申立てができる人

- 申立ての前に必ずお読みいただきたいもの

- 申立てに必要なもの

以上について知りたい方は、こちらをご覧ください。

2 申立て後

(1)審判

鑑定や調査が終了した後,家庭裁判所は,成年後見等の開始の審判をするとともに最も適任と思われる方を成年後見人等に選任します。その際に,複数の成年後見人等が選任されたり,監督人が選任されることもあります。

保佐開始や補助開始の場合には,必要な同意(取消)権や代理権も定めます。

(2)審判後

審判の内容は申立人,本人,成年後見人等に書面でお知らせします。

審判書が成年後見人等に届いてから2週間以内に,不服申立てがされない場合は,成年後見等開始審判の法的な効力が確定します。

審判に不服がある申立人や利害関係人は,この2週間の間に不服申立て(「即時抗告」といいます。)の手続をとることができます。しかし,誰を成年後見人等に選任するかという点については,不服申立てをすることができません。

(3)後見登記

後見等開始の審判の確定後,家庭裁判所が,東京法務局に審判内容を登記してもらうように依頼します(戸籍に記載されることはありません。)。

成年後見人等は,東京法務局又は東京以外の地方法務局本局で,成年後見人等に選任された旨の証明書(登記事項証明書)を取得することができます。

登記事項証明書は,審判書が成年後見人等に届いて約1か月経過した後から取得できるようになります。

(4)職務説明

親族で成年後見人に選任された方(保佐人,補助人に選任された方で財産管理に関する代理権のある方も含みます。)を対象に,職務説明のご案内をしております。

詳細については,審判書をお送りする際にお知らせします。

(5)選任された成年後見人等による初回報告

初回報告についての詳細はこちらをご覧ください。

(6)初回報告後の成年後見人等の業務

成年後見人等は,本人の自己決定権の尊重を図りつつ,その心身の状態や生活状況に配慮した事務処理をする義務を負っており,このような点を踏まえて,本人の財産を適正に管理し,本人の利益を保護するために必要な行為(代理行為等)を行うことが求められます。

申立てのきっかけとなったこと(遺産分割をする,保険金を受け取る等)だけをすれば良いものではなく,成年後見人等は,本人が亡くなるか能力が回復するまで,本人のために活動する義務を広く負うことになります。

そして成年後見人等は,後見等が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。

成年後見人等になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識をもって管理していただく必要があります。成年後見人等が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

(7)終了

本人が亡くなられた場合には,後見等が終了します。成年後見人等は裁判所に本人が亡くなられたことを連絡するとともに,東京法務局に「終了の登記」の申請を行い,未清算の後見事務費用等を清算するなどして本人の相続財産を確定させた上で,本人の相続人に管理していた財産を引き継ぐことになります。

第3 被後見人等の財産の額や種類が多い場合

成年後見等の開始や未成年後見人の選任時点で被後見人等の財産の額や種類が多い場合,開始又は選任後に不動産売却,遺産分割などにより被後見人等の財産の額や種類が多くなった場合には,監督人が選任されることがあります。

成年後見,未成年後見の場合には,後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用を検討していただく場合もあります。

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは,後見事件について,本人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常,使用しない金銭を信託銀行等に信託した上,信託財産の払戻しや信託契約を解約するなどの場合には,あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とする仕組みです。

後見制度支援預貯金とは

後見制度支援預貯金とは,後見事件について,本人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を銀行,信用金庫,信用組合,農業協同組合などの金融機関で開設できる後見制度支援預(貯)金口座に預け入れるもので,同口座に係る取引(出金や口座解約など)をする場合には,あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とする仕組みです。

- 金融機関等一覧(PDF:555KB) 後見制度支援預貯金の取扱いをしている金融機関一覧です。

上記に掲載されていない金融機関での後見制度支援預貯金の取扱いの有無等については,当該金融機関へお問い合わせください。