裁判手続 民事事件Q&A

- 既に租税官庁等の滞納処分による差押えがある不動産について強制競売等の申立てをする場合の、続行決定申請について教えてください。

- 競売申立時の代位登記の手続について教えてください。

- 一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立てについて教えてください。

- 不動産競売の進行に関する照会書の提出について教えてください。

- 無剰余取消しを回避する方法について教えてください。

- 地代代払許可の申立方法について教えてください。

- 担保不動産競売(強制競売)事件の取下げについて教えてください。

- 債権届出についてについて教えてください。

- 買い受けたい不動産はどのように探せばよいのですか。

- 買いたいと思った不動産に関する情報はどのように入手するのですか。

- 買受けの申出はどのように行うのですか。

- 落札した不動産の所有権移転手続はどのようにされるのですか。

- 登記手続はだれが行うのですか。

- 買受人が競売物件に抵当権を設定する方法(民事執行法82条2項による登記嘱託書交付手続の申出)について教えてください。

- 不動産引渡命令の申立てについて教えてください。

- 引渡命令に対する執行文付与、送達証明申請について教えてください。

- 引渡命令の申立てから強制執行の申立てまでの手続の流れを教えてください。

- 相手方の給料を差し押さえる場合、全額を差し押さえることはできますか。

- 第三債務者が任意に支払ってくれないときは、どうしたらよいですか。

- 第三債務者が供託をしなければならないのはどのような場合ですか。

- 取立て・取下げについて教えてください。

- 差押範囲変更(減縮)の申立てについて教えてください。

- 第三債務者が誤って供託をしてしまった場合(事情届(供託書)の不受理申請)について教えてください。

- 仮差押債権者が配当金を受領するために必要な書類について教えてください。

- 債権差押命令申立事件が取下げ又は取消しにより終了しているにもかかわらず、第三債務者が供託した供託金が残っている場合について教えてください。

- 配当異議の申出をする方法について教えてください。

- 配当異議訴訟終了後の手続について教えてください。

- 民事訴訟には、どのようなものがありますか。

- 民事訴訟の種類は、大きく次のように分類することができます。

1番目の類型は、個人や法人の間の法的な紛争、主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸したお金を返すように求めたり、土地や建物といった不動産の明渡しを求めたり、交通事故などでけがをしたことに対する損害の賠償を求めたりする訴えは、この類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟手続について定めた民事訴訟法に従って審理が行われます。

2番目の類型は、簡単で速い裁判の手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。この類型の訴訟は、「少額訴訟」と呼ばれます。この訴訟については、簡易裁判所の手続(簡易裁判所の少額訴訟のページ)を御覧ください。

その他の類型としては、民事訴訟法の特例の規定によって審理される手形・小切手金の支払を求める訴訟である「手形小切手訴訟」や、離婚や認知の訴えなどの夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟である「人事訴訟」(詳しくは、「裁判手続:家事事件Q&A」の「第2 人事訴訟とその手続」を御覧ください。)と、公権力の行使に当たる行政庁の行為の取消しを求める訴訟などの「行政訴訟」があります。

- 民事訴訟を起こすには、どのようにするのですか。

- 民事訴訟を起こす(訴えの提起)には、原告又はその弁護士(訴訟代理人)が裁判所に「訴状」を提出しなければなりません。原告は、訴状に、どんな判決を求めるのかの内容(請求の趣旨)と、それを裏付ける事実(請求の原因)を記載し、裁判を起こすための手数料として、法律で定められた金額を納めることなどが必要となります。

- 民事訴訟は、どの裁判所に起こすのですか。

- 裁判所法及び民事訴訟法等の定めるところにより、地方裁判所か簡易裁判所か(事物管轄)、どこにある裁判所か(土地管轄)を決めます。

地域等を担当する裁判所について調べたい場合はこちらをクリックしてください。

- 地方裁判所と簡易裁判所のどちらに裁判を起こせばいいのですか。

- 訴訟物の価額は、訴えをもって主張する利益によって算定するとされており、裁判所法によれば、その価額が140万円以下の請求に係る民事訴訟については簡易裁判所が、それ以外の一般的な民事訴訟については地方裁判所が、それぞれ第一審裁判所となります。

- 原告、被告のどちらの住所地の裁判所に裁判を起こせばいいのですか。

- 原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こします。ただし、例えば、不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では、不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができますし、不動産に関する裁判では、問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。

- 裁判を起こした後、裁判所では、どのような手続が行われるのでしょうか。

- 事件を担当することになった裁判官(複数の裁判官(合議体)で審理される事件については裁判長)は訴状をチェックし、形式的に不備がなければ、公開の法廷で裁判手続を行う日時(口頭弁論期日)を指定し、その日時に裁判所に来るように裁判所から呼出状が送付されます。なお、訴状に不備があれば、裁判官(裁判長)は、原告に対して、不備を直すこと(補正)を命じることがあります。

- 口頭弁論の期日には、どのような手続が行われるのですか。

- 口頭弁論期日は、公開の法廷において、簡易裁判所では1人の裁判官により、地方裁判所では1人の裁判官又は3人の裁判官の合議体により、高等裁判所では原則として3人の裁判官の合議体により、それぞれ開かれます。地方裁判所については、法律に特別の規定がない限り1人の裁判官が審理することができます。もっとも、簡易裁判所の裁判に対する控訴事件は合議体で審理しなければなりませんし、複雑で難しい事案であるなどの理由により合議体で審理することが決定された事件についても、合議体で審理することになります。

口頭弁論期日は、裁判長の指揮の下に、手続が行われます。原告、被告本人又はその弁護士(訴訟代理人)が出頭した上(裁判所が相当と認める場合にはウェブ会議の方法により出頭することも可能です。)、事前に裁判所に提出した訴状、答弁書(訴状に書いてある原告の請求、主張等に被告が返答する書面)や準備書面(自分の主張や相手の主張に対する返答を書いた書面)を基に主張を述べ、その主張を裏付けるために証拠の提出等を行います。被告が欠席した場合には、被告が答弁書等において原告の請求を争う意図を明らかにしていない限り、原告の請求通りの判決が言い渡される可能性があります。

裁判長は、当事者の主張や証拠に矛盾や不明確な点があれば、質問をしたり、不明確な点を明らかにしたりするよう求めることがあります(釈明権)。

- 争点及び証拠の整理をする手続の期日には、どのような手続が行われるのですか。

- 判断に必要な事実関係について当事者間に争いがあり、争点及び証拠の整理を行う必要がある事件については、裁判所は、証人に尋問するなどの証拠調べを争点に絞って効率的かつ集中的に行えるように準備するため、争点及び証拠の整理手続を行うことができます。

この手続としては、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続の3種類があり、裁判所は、事件の性質や内容に応じて最も適切な手続を選択することになります。準備的口頭弁論は、公開の法廷において行われ、争点等の整理に必要なあらゆる行為をすることができる点に特色があります。弁論準備手続は、法廷以外の準備室等において行われる必ずしも公開を必要としない手続で、争点等の整理のために証人への尋問ができないなどの制約がありますが、当事者が遠く離れた土地に住んでいる場合などには、ウェブ会議等により手続を進めることもできます。書面による準備手続は、準備書面の提出等により争点等を整理する手続で、必要がある場合にはウェブ会議等により争点等について協議することができます。

これらの手続を終了するに当たっては、裁判所と当事者との間で、その後の証拠調べによって証明すべき事実を確認するものとされています。

- 証拠調べの期日には、どのような手続が行われるのですか。

- 口頭弁論や争点及び証拠の整理手続において、原告と被告の間の争点が明らかになれば、その争点について判断するために、裁判所は書証の取調べ、証人や当事者への尋問等の証拠調べの手続を行います。証人は、原則として尋問を申し出た当事者が最初に尋問し、その後に相手方が尋問することになっています。裁判所は、通常は当事者が尋問を終えた後に尋問を行います。もっとも、裁判長は、必要があると考えたときは、いつでも質問することができます。証人等の尋問の順序、誘導尋問に対する制限その他の尋問のルールは民事訴訟法及び民事訴訟規則に定められています。申出があった証拠を調べるかどうかは裁判所の判断にゆだねられていますが、裁判所は、基本的に、原告や被告の申出がないまま証拠調べをすることはできません。裁判所の判断で行うことができる当事者尋問はその例外です。

証拠調べの結果から事実があったかどうかを認定する事実認定の過程では、証拠の事実を証明する力の評価は、裁判所の裁量にゆだねられています。

- 口頭弁論調書とは、どのようなものですか。

- 口頭弁論調書とは、法廷で行われた当事者の主張や証人の陳述等について記載するものであり、その法廷に立ち会った裁判所書記官が作成します。調書には、法廷で行われた証人、鑑定人、当事者本人の陳述のほか、当事者の主張や証拠の提出を記載します。

- 判決が言い渡されるのは、どのような場合ですか。

- 裁判所が、原告の請求が認められる、又は認められないと考えたときは、口頭弁論を終結して判決をします。判決は、公開の法廷において、原則として判決書に基づいて言い渡されます。判決書には、主文、当事者の主張、判断の理由等が記載され、言渡し後速やかに当事者双方に送達されます。ただし、被告が原告の主張した事実を争わない場合など、実質的に争いがない事件については、判決書の原本に基づかない簡易な言渡しが可能であり、この場合には、判決書の作成に代えて、裁判所書記官が主文等を記載した調書を作成することになります。

言い渡された判決は、仮に執行することができるという宣言が付けられた場合を除き、判決への不服申立期間が過ぎるまで(判決が確定するまで)強制執行の手続をとることはできません。

- 判決に不服がある場合には、どのような手続をとることができますか。

- 第一審裁判所の判決に不服のある当事者は、判決送達日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができ、第二審(控訴審)裁判所の判決に不服のある当事者は、上告をすることができます。

つまり、第一審の地方裁判所の判決に対しては、高等裁判所に対して控訴することができ、第二審の高等裁判所の判決に対しては、最高裁判所に上告することができます。

第一審の簡易裁判所の判決に対しては、地方裁判所に対して控訴することができ、第二審の地方裁判所の判決に対しては、高等裁判所に上告することができます。第三審の高等裁判所の判決に対しては、例外的に、憲法問題がある場合には、最高裁判所に上訴することができます。この上訴は、「特別上告」と呼ばれています。

- 民事訴訟にかかる費用は、だれが負担するのですか。

- 法律で定められている訴訟費用は、基本的には裁判に負けた者が負担することになります。訴訟費用には、訴え提起手数料や申立手数料のほか、証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は、裁判を行うのに必要なすべての費用を含むわけではなく、例えば、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

- 「訴訟上の救助」とは、どのようなものですか。

- 訴訟費用を支払う資力の乏しい者でも、裁判を受ける権利を保障するため、訴訟費用の支払を猶予する制度です。ただし、猶予が認められるのは、申立ての内容等から裁判に勝つ見込みがないとは言えないときに限られます。

- 「民事法律扶助による立替制度」とは、どのようなものですか。

- 日本司法支援センター(法テラス)が実施する制度です。資力に乏しい方が問題解決のために弁護士等への依頼を必要とする場合に、資力や勝訴(問題解決)の見込みなどを審査の上、弁護士費用等の立替えを行います。

- 労働審判手続の対象となるのは、どのような紛争ですか。

- 労働審判手続の対象となるのは、会社を解雇されたり、給料が支払われなかったりした場合のような、労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)です。

したがって、労働組合と事業主との間に生じたいわゆる集団的労使紛争や、公務員が懲戒処分の取消しを求めるような行政事件訴訟の対象となる紛争は、労働審判手続の対象とはなりません。

また、労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結し、紛争の解決を図る手続ですから、差別に関する紛争や就業規則の不利益変更に関する紛争など、3回以内の期日で解決することが困難であると見込まれる紛争については、労働審判手続を利用することは不適当であると考えられます。

- 労働審判手続の申立ては、どの裁判所に対して行うのですか。

- 労働審判手続の申立ては、相手方の住所、営業所、事務所の所在地や、労働者が働いている(若しくは最後に働いていた)事業所の所在地などを担当している地方裁判所、又は当事者が合意で定める地方裁判所のいずれかに対して行います。

なお、各地方裁判所本庁のほか、東京地方裁判所立川支部、静岡地方裁判所浜松支部、長野地方裁判所松本支部、広島地方裁判所福山支部及び福岡地方裁判所小倉支部においても、労働審判事件を取り扱っています。

- 労働審判手続を申し立てるには、弁護士を頼まなければならないのですか。

- 労働審判手続の申立てについては、弁護士に依頼することなく、自分で行うことができます。

もっとも、労働審判手続は、当事者間の権利関係を踏まえた上で事案の実情に即した解決を図る手続であり、原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため、申立ての段階から十分な準備をして、充実した内容の申立書と必要な証拠を提出することが重要です。また、当事者双方は、期日において口頭で言い分を述べることが原則とされていますから、申立人は、相手方から提出される答弁書や証拠をしっかりと検討し、期日において的確な主張(言い分)を述べ、証拠を提出することが重要です。

弁護士に依頼するかどうかは、最終的には、自分の意思で決めていただくことになりますが、上記のように、申立ての段階から十分な準備をし、期日において状況に応じた的確な主張、立証を行うためには、必要に応じて、法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

- 労働審判手続を申し立てる際には、どのような書類を用意すればよいのですか。

- 労働審判手続の申立てにあたっては、次の書類を用意する必要があります。

- 1. 申立書

2. 申立手数料(収入印紙)及び郵便切手

3. 相手方が法人の場合には、商業登記簿謄本又は登記事項証明書等

4. 雇用関係の詳細が明らかになる基本的な書類及び予想される争点についての証拠書類 - 例えば

・雇用契約、賃金又は退職金の額が分かる書類

→雇用契約書、就業規則(賃金規程又は退職金規程)、給与支払明細書、源泉徴収票、求人広告など

・勤務した時間又は退職した事実が分かる書類

→出勤簿、タイムカード又は退職証明書など

・解雇の時期、理由が分かる書類

→解雇通知書、解雇理由書など - ※申立手数料や郵便切手の額等は、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。

なお、各地方裁判所本庁のほか、東京地方裁判所立川支部、静岡地方裁判所浜松支部、長野地方裁判所松本支部、広島地方裁判所福山支部及び福岡地方裁判所小倉支部においても、労働審判事件を取り扱っています。 - ※申立書を提出する際には、相手方の数+3通の申立書の写しを、証拠書類の写しを提出する際には、相手方の数の証拠書類の写しを、それぞれ添付する必要があります。

- 労働審判手続の申立書には、どのようなことを記載するのですか。

- 労働審判手続の申立書には、当事者(申立人、相手方)の氏名又は名称(会社である場合は代表者の氏名も記載します。)、住所、電話番号等を記載するほか、次の事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印する必要があります。

- 1. 申立ての趣旨

2. 申立ての理由

3. 予想される争点及びその争点に関連する重要な事実

4. 予想される争点ごとの証拠

5. 当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立てに至る経緯の概要

- 労働審判手続の相手方になった場合は、どうしたらよいのですか。

- 労働審判手続の相手方になった場合には、裁判所から、期日呼出状と共に、答弁書催告状、労働審判手続の申立書の写し、証拠書類の写し等が送付されます。相手方は、それらの書類をよく読んで検討し、定められた日までに、申立書に対する反論や当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要等を記載した答弁書と証拠書類の写し等を裁判所に提出し、申立人にもそれらの写しを送付する必要があります。

労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため、相手方は、早期に自分の言い分や証拠を提出する必要があります。特に、答弁書は、申立書に対する相手方の言い分を、審理を行う労働審判委員会に知らせるための重要な書類です。短期間で充実した内容の答弁書を作成し、必要な証拠書類を提出するなどの準備を行い、期日においても的確な主張や立証を行うためには、必要に応じて、法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

弁護士に依頼する場合は、申立書を受領したらできる限り速やかに相談に行くことが重要です。

- 審理を行う労働審判委員会とは、どのような構成になっているのですか。

- 労働審判委員会は、労働審判官(裁判官)1人と、労働関係に関する専門的な知識・経験を有する労働審判員2人によって構成されます。

労働審判員は、労働者又は使用者の立場で実際に労働紛争の処理等に携わった経験があり(例えば、労働組合の役員や、企業の人事労務担当者など)、そうした経験を積むうちに、労働関係についての実情や慣行、制度等の知識を身につけた人の中から選任されます。もっとも、労働審判員は、労働者又は使用者のいずれの経験がある場合であっても、一方の当事者の味方となるわけではなく、あくまで中立かつ公正な立場で、審理、判断に加わります。

- 労働審判手続期日では、どのような審理が行われるのですか。

- 労働審判委員会が、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理し、必要な証拠調べを行います。

なお、労働審判手続は非公開とされていますが、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許可することができます。

- 労働審判手続では、話合いによる解決(調停)はどのように行われるのですか。

- 労働審判手続期日に、申立てに係る紛争について、当事者間の権利関係に関する審理が行われますが、当事者間の話合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調停が試みられます。当事者が合意に達すれば、調停により、その紛争を円満に解決することができます。

調停による解決ができなかった場合に、労働審判委員会は、労働審判を行うことになります。

- 労働審判が行われるのは、どのような場合ですか。また、その内容は、どのようなものですか。

- 労働審判手続期日において、事件の審理を行ったものの、調停による解決ができなかったとき、労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係や手続の中で現れた諸事情を踏まえ、事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判を行います。

労働審判においては、労働審判員の専門的な知見を活用しつつ、柔軟で調整的な解決を図ることもできます。例えば、労働審判委員会は、審理の結果、事業主のした解雇が無効であると判断した場合であっても、事案によっては、事業主が労働者に対し相当額の解決金を支払って労働契約を終了させるといった内容の労働審判を行うこともできます。

- 労働審判に不服がある場合は、どうしたらよいのですか。

- 労働審判に不服のある当事者は、審判書を受け取った日又は期日において労働審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、裁判所に対して異議の申立てをすることができます。この異議の申立ては、裁判所に対して異議申立書を提出する方法によって行います。

適法な異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失います。この場合、労働審判事件は訴訟に移行し、労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされます。

- 労働審判に対して異議申立てがされず、労働審判が確定した場合は、どうなるのですか。

- 労働審判に対し、当事者のどちらからも適法な異議の申立てがなければ、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。

したがって、例えば、相手方に対し、申立人への金銭の支払を命じる労働審判が確定した場合、相手方は、命じられた額の金銭を支払わなければなりません。相手方が、任意にこれを支払わない場合、申立人は強制執行の手続を行うことができます。

- 労働審判事件が終了するのは、労働審判が行われる場合のほか、どのような場合ですか。

- 労働審判事件は、労働審判のほかに、調停成立、労働審判手続の申立ての取下げなどによって終了します。

また、労働審判委員会は、事案が複雑であるなど、労働審判手続を行うことが適当ではないと判断した場合には、労働審判事件を終了させることができます。この場合には、労働審判に対する異議の申立てがあったときと同様、労働審判事件は訴訟に移行することになります。

- 個別労働紛争を解決するために利用できる手続には、労働審判手続のほかに、どのようなものがありますか。

-

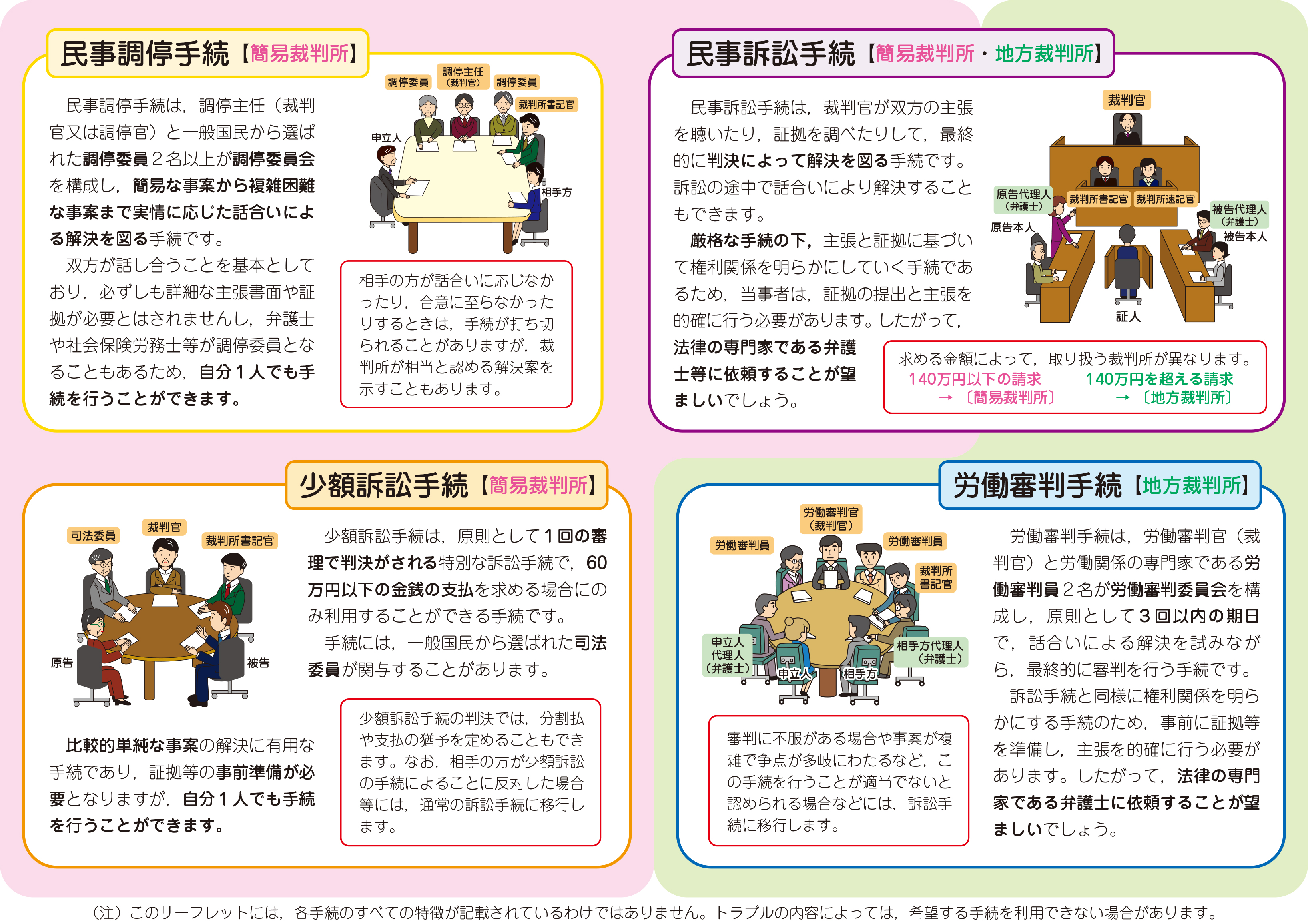

民事訴訟、少額訴訟、民事調停等の裁判所が行う手続や、都道府県労働局に設けられた紛争調整委員会が行うあっせんといった裁判所以外の機関が行う手続など、いろいろなものがあります。3回以内の期日で審理を終結することが難しそうな事件は、初めから訴訟を起こした方がよいこともあるでしょうし、第三者を交えて、じっくりと話を聞いてもらいたいのであれば、民事調停を利用することも考えられるでしょう。また、60万円以下の金銭の支払のみを求めるのであれば、原則として1回の審理で終わる少額訴訟も利用できます。裁判所で行う各手続については、次に掲載するリーフレットや、このサイトのそれぞれの手続の紹介を参考にしてください。それぞれの手続の特徴を考えて、どの手続を利用するのが最もよいのかを検討することが重要です。

- 債務名義とは何ですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。強制執行を行うには、この債務名義が必要です。債務名義の例としては、以下のものがあります。

- a. 確定判決

「100万円を支払え。」又は「○○の建物を明け渡せ。」などと命じている判決で、上級の裁判所によって取り消される余地のなくなった判決を言います。

b. 仮執行宣言付判決

仮執行の宣言(「この判決は仮に執行することができる。」などという判決主文)が付された給付判決は、確定しなくても執行することができます。

c. 仮執行宣言付支払督促

d. 和解調書、民事調停調書

e. 家事調停調書、家事審判書

f. 公正証書

- 申立てに当たってはどのような準備が必要ですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 強制執行手続の場合は、勝訴判決などを得た裁判所で、その判決などが相手方に送達されたことの証明(送達証明書)をとった上、その判決などに執行文を付与してもらってください。ただし、仮執行宣言付支払督促や少額訴訟判決のように執行文付与が必要ないものもあります。

次に、相手方にどのような財産があるかを調査してください。せっかく強制執行の申立てをしても、相手方にその対象となる財産がなければ、その執行は空振りに終わってしまうからです。また、対象とする財産によって、裁判所に納める収入印紙や切手、手続費用(裁判所ではこれを「予納金」と呼んでいます。)の要否やその額などが異なります。例えば、不動産の差押えにはあらかじめ高額の予納金が必要な上、抵当権などが設定されていて、自己の債権には配当がされない場合もありますので、請求額に応じた差押対象を選ぶことも大切です。なお、分かっている財産に対する強制執行を実施しても全額の支払を受けられないときなど一定の条件を満たせば、財産開示手続(相手方に財産の有無、所在等を申告させる手続)や情報取得手続(債務者の預金や不動産等に関する情報を第三者から提供してもらう手続)の申立てをすることができます。

申立てに必要な資料などについては、こちらから各手続のページをご確認いただき、ご不明な点は申立てをする裁判所に問い合わせてください。

- 既に租税官庁等の滞納処分による差押えがある不動産について強制競売等の申立てをする場合の、続行決定申請について教えてください。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 既に租税官庁等の滞納処分による差押登記がある不動産について、強制競売又は担保権の実行としての競売(以下、併せて「競売」という。)による差押えがされた場合、競売手続を進行させるためには、競売続行決定の手続が必要となりますので、続行決定申請を行ってください。

なお、申請は、競売申立てと同時に行うようにしてください。申請書作成上の注意

1 担保権の実行としての競売の場合は、「担保不動産競売」と記載してください。

なお、担保不動産競売の場合の事件符号は(ケ)になります。

2 事件番号は、窓口でお伝えしますので、その場で記入してください。

なお、競売申立書に同封して郵送等する場合は、事件番号の記載は不要です。

3 滞納処分による差押えを行った官署名を記載してください。

- 競売申立時の代位登記の手続について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 競売申立時に必要な書類

通常の申立てに必要な添付書類に加えて、次の書類が必要です。※ 裁判所により異なる場合があります。申立前に申立先の裁判所にお問い合わせください。

※ 申立時に提出する代位登記前の全部事項証明書については、写し2通を提出する必要はありません。ア 相続関係説明図(4通)

イ 相続人を確定させるために要する戸籍謄本等(原本各1通、写し各1通)

※被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等のほか、相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。

ウ 各相続人の住民票又は戸籍附票(原本各1通、写し各1通)

※申立日から3か月以内に発行されたものに限ります。

エ 相続放棄等の申述の有無についての家庭裁判所の証明書

オ 競売申立受理証明申請書(申請用1通、証明用1通)(Word:21KB)

※申請書の本文中に引用した当事者目録及び物件目録を必ず添付してください。

カ 代位による相続登記をする旨の上申書(1通)(Word:15KB)

※申請書の本文中に引用した当事者目録及び物件目録を必ず添付してください。

キ 債権者あての住所等が記載されたレターパック等(※競売申立受理証明書及び戸籍謄本等を返送するために使用)2 手続の流れ

ア 相続人を所有者とする申立書を作成し、競売の申立てをしてください。

イ 裁判所は、申立書の審査後、申立債権者の申請に基づいて競売申立受理証明書を交付します。また、相続人確定のために必要な戸籍謄本等の原本を預けます。

ウ 申立債権者は、法務局で相続登記の代位登記をしてください。

※少なくとも次の書類が必要ですが、事前に法務局で確認してください。

a 相続関係説明図

b 相続人を確定させるために要する戸籍謄本等(裁判所が預けたもの)

c 競売申立受理証明書

エ 相続登記が完了した後、全部事項証明書(原本各1通、写し各2通)、預けた戸籍謄本等及び代位登記の際の登記申請書の写しを提出してください。以後の手続は通常と同じです。

- 一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立てについて教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立て

一部弁済をした代位者(一部代位者)からの競売申立てを行う場合、申立書本文に原(根)抵当権者の同意を得た旨を記載し、2の同意書を添付してください。

なお、一部代位者と原(根)抵当権者が共同して競売を申し立てる場合や、原(根)抵当権者が単独で競売を申し立てる場合については同意書の添付は不要です。同意を得た旨の記載例

「なお、申立債権者は、申立外株式会社○○の有する根抵当権の一部を代位弁済により取得した者であり、本件競売申立てについて申立外株式会社○○から同意を得ている。」2 開始決定発令等に必要な書類

一部代位者からの競売申立てにあたっては、通常の申立てに必要な添付書類に加えて、次の書類が必要です。

(1) 同意書(Word:18KB)

※申立書の本文中に引用した物件目録を必ず添付してください。

※同意書の添付書類として作成者(原(根)抵当権者)の印鑑証明書の提出が必要です。(2) (根)抵当権の一部を承継した事実を証明する書類のうち次のいずれか

・一部代位弁済による(根)抵当権移転の付記登記を経由した不動産登記事項証明書

・(根)抵当権の一部移転を証明する公正証書その他の公文書

ただし、令和2年3月31日までに生じた債権を一部弁済し、これを担保する(根)抵当権の一部移転を受けた代位弁済者が競売を申し立てる場合において、対象不動産に登記上第三取得者があるときは、上記の不動産登記事項証明書に限られます。

- 不動産競売の進行に関する照会書の提出について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

※裁判所により異なる場合があります。申立前に申立先の裁判所にお問い合わせください。

1 現地調査報告書について

抵当権設定時又は申立てに近い時点に、物件の現地調査を行っている場合には、できる限り、その調査報告書を提出して下さい。

債務者・所有者の現実の居住地についても調査している場合には、できる限り、その調査報告書を提出してください。2 地積測量図について

対象物件である土地を特定することが不能な場合、競売手続が取り消されることがあります。そのような事態を避けるため、地積測量図(写しで可)があれば提出してください。3 対象物件が土地のみの場合

対象物件が土地のみであっても、その土地上に建物(競売対象外)がある場合は、できる限り、建物の構造、所有者、土地利用権原等が分かる資料(建物の写真等)を提出してください。4 対象物件が建物のみの場合

建物の土地利用権原の内容等が分かる資料(土地利用契約書等)があれば提出してください。また、建物が借地権付建物で、地代の滞納がある場合には、地代代払許可の申立てをするかどうかご検討ください。5 所有者、債務者以外の法人が物件を占有している場合

占有している法人の登記事項証明書がお手元にありましたら提出してください。6 土壌汚染について

土壌汚染の有無に関する調査データ等があれば提出してください。7 続行申請について

滞納処分庁による差押えが先行している場合には、事件続行のための続行申請が必要です。

※続行申請については、Q(既に租税官庁等の滞納処分による差押えがある不動産について強制競売等の申立てをする場合の、続行決定申請について教えてください。)をご覧ください。8 その他事件の円滑な進行に有益な資料があれば、提出してください。

*上記1~6の資料は、いずれも3部(写し可)提出してください。

- 無剰余取消しを回避する方法について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

次の場合を無剰余といいます。

1 差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。

2 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。裁判所が無剰余であると判断した場合には、その旨を差押債権者に対し通知します。この通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から1週間以内に下記(1)から(3)までのうちいずれかの措置をとらなければ、その競売手続は取り消されることとなります(民事執行法63条2項)。

なお、1週間以内にこれらの措置をとることができないときは、その理由及び措置をとるまでに要する期間を記載した上申書が提出されれば、その内容に応じ、競売手続を取り消すまでの期間を伸長する場合もあります。

また、上記の通知書には、優先債権額等の見込額を記載しますが、優先債権者及びその債権の内訳等の具体的な記載をしません。これらを知りたい場合には、記録の閲覧をするなどして確認してください。(1) 保証の提供

(ア) 差押債権者が買受人となることができる場合(民事執行法63条2項1号)

上記の通知書に記載された優先債権等の見込額につき、下記に従ってこれを超える額を任意に定め(申出額)、この額以上の買受申出がなかったときには自らが買い受ける旨を申し出て、これと同額の保証を提供する方法(民事執行法63条2項1号)(a) 優先債権がない場合には、手続費用の見込額を超える額を申出額とする。

「不動産買受申出書」(優先債権がない〔手続費用のみ〕場合) (PDF:919KB)(b) 優先債権がある場合には、手続費用及び優先債権の見込額の合計以上の額を申出額とする。

「不動産買受申出書」(優先債権がある場合) (PDF:939KB)差押債権者が買受人となることができない場合は、次の(イ)記載の方法によります。

保証の提供方法は、現金、執行裁判所が相当と認める有価証券、支払保証委託契約締結証明書があります(民事執行規則32条1項)。(イ) 差押債権者が買受人となることができない場合(民事執行法63条2項2号)

買受けの申出額が上記の優先債権等の見込額に達しないときは、これらの額の差額を負担する旨を申し出て、この差額に相当する金額の保証を提供する方法

例えば、目的物件が農地であり、買受けの資格が制限される場合がこれに当たります。

この場合、買受可能価額以上の額での買受申出がない場合には、手続は取り消されることとなります(民事執行法63条3項)。(2) 剰余を生じる見込みがあることを証明する方法(民事執行法63条2項ただし書前段)

例えば、差押債権者より上位の担保権の被担保債権が弁済等により既に消滅して剰余が生じる見込みがあることを証明する等の方法が考えられます。

「剰余の生ずる見込みある旨の届出」(優先債権がない〔手続費用のみ〕場合)(PDF:910KB)

「剰余の生ずる見込みある旨の届出(優先債権がある場合)(PDF:1003KB)(3) 優先債権者の同意を得ていることを証明する方法(民事執行法63条2項ただし書後段)

「民事執行法63条2項ただし書所定の優先債権者の同意があることの証明」(PDF:874KB)

「同意書」(PDF:852KB)

買受可能価額で自己の債権全額の弁済を受けることができる優先債権者の同意は必要ありません。

優先する公債権がある場合には、当該優先公債権庁のみではなく、交付要求をしている全ての公債権庁の同意があることを証明してもらう必要があります。

- 地代代払許可の申立方法について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 申立人

地代代払許可の申立てをできるのは、差押債権者に限られます(民事執行法56条1項) 。配当要求の終期までに二重開始決定を得た差押債権者も含まれますが、配当要求債権者や差押債権者以外の抵当権者等は含まれません。2 申立ての時期

競売申立て後、代金納付までの間になります。3 申立手数料

収入印紙500円(収入印紙は割印しないでください。)4 申立ての方式

以下を参考に、申立ての趣旨及び理由を書面に記載して提出してください。

地代代払許可申立書(PDF:51KB)(1) 申立ての趣旨

差し押えられた建物について、いつから、いくら(月額)の地代等を差押債権者が借地人に代わって支払うことを許可することを求めるのかを記載する。(2) 申立ての理由

借地契約の内容、建物所有者が地代を払っていないこと及び代払いの必要性があることを記載する。(3) 添付資料(例)

(a)借地契約書の写し

(b)地主が作成した地代不払いの旨の証明書

(c)差押債権者作成の調査報告書等((a)及び(b)の提出について地主や借地権者が非協力的な場合)※地主が死亡し、対象の土地について相続を原因とする所有権移転登記がされていないときは、上記に加え次の資料が必要です。

・その土地の相続について遺産分割協議が調っている場合

協議を証する書面及び戸籍等の相続関係を証明する書面

・遺産分割協議がない場合

法定相続人全員の作成名義による(b)及び戸籍等の相続関係を証明する書面

- 担保不動産競売(強制競売)事件の取下げについて教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 書式

取下書(担保不動産競売)(Word:18KB)

取下書(強制競売)(Word:18KB)2 競売事件取下げの必要書類

(1) 取下書・・・1通

申立時と同一の印鑑を使用してください(ただし、印鑑登録証明書を添付し、その登録印で取下書を作成することも可能です。)。

取下書(※冒頭の書式例参照)には、事件番号、当事者(名称のみ)、物件(「別紙物件目録の不動産」とし、開始決定と同じ物件目録を添付する。)及び事件を取り下げる旨記載し、債権者の住所及び氏名(法人の場合は本店、商号及び代表者等)の記載・押印をしてください。(2) 収入印紙(登記嘱託用)・・・原則として、物件1個につき1000円

敷地権付きの場合には、敷地権の個数も物件として数えます。

登記嘱託用です。貼らずにそのまま提出してください。(3) その他

取下げにかかる物件の最新の登記事項証明書が必要になる場合(差押え後の分筆)や申立債権者の最新の資格証明書又は商業登記事項証明書等が必要になる場合(代表者、商号の変更など)があります。

取下げに同意が必要な場合があります(差押債権者の一部承継がある場合にはその承継人の同意、また、開札後の取下げには最高価買受申出人等の同意が必要になります。)。

取下げ後の予納金の還付には、一定期間かかります。還付手続の詳細については、申立先の裁判所にお尋ねください。

- 債権届出についてについて教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

2 債権届出についての注意事項

(1) 弁済等により債権が消滅している場合でも、その旨を届け出てください。

(2) 債権の届出をするときは、法律上の資格を有する方の名義で届出をしてください(支店長、営業所長名での届出は有効なものとはみなされません。)。

なお、資格を有しない者が代理人として届出をするときは、代理人許可申請書が必要となります。

(3) 債権の届出をしないと、売却代金の配当又は弁済金の交付を受けられないことがあります。

(4) 同一の債権を担保するため、所有権の移転に関する仮登記及び抵当権の設定登記等がされているときは、「登記の表示」欄にその両者を記載した上、「併用」と記してください。

(5) 仮差押の場合は、仮差押決定の写しを添付してください。「債権届出書」に記載しきれないときは、適宜の用紙を使用して横書きで記載してください。

(6) 届出をした後に債権の元本の額に変更が生じたときは、速やかに、変更後の債権額を届け出てください。

(7) 故意又は過失により、届出を怠り、又は不実の届出をしたときは、これによって生じた損害の賠償責任を負うことがあります。

(8) 債権届出の催告について裁判所に問い合わせをするときは、必ず事件番号を申し出てください。

- 買い受けたい不動産はどのように探せばよいのですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- インターネット上の不動産競売物件情報サイトBITで不動産の情報を提供しています。

期間入札で売却される不動産については、入札期間が始まる日の2週間前までに事件が係属する裁判所の掲示場等で公告され、BITに掲載されます。BITには各裁判所の売却スケジュールも掲載されていますので、そちらをご覧ください。

BITには、売却される不動産、入札期間、開札期日が開かれる日時・場所、不動産の売却基準価額(評価人の評価に基づいて定められる不動産の売却の額の基準となるべき価額)、買受可能価額(売却基準価額からその10分の2に相当する額を控除した価額。買受申出人が買受けの申出をすることができる最低額)、買受けの申出に際して提供しなければならない保証の額や提供方法など、売却についての重要な事項が掲載されています。買受けを希望される方は、まずこれを見て、自分の買いたいと思う不動産を選択してください。

- 買いたいと思った不動産に関する情報はどのように入手するのですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 不動産の現況とそれをめぐる法律関係のあらましが分かる資料として、物件明細書、現況調査報告書及び評価書という三点セットがあり、これらはインターネット上の不動産物件情報サイトBITで見ることができます。

ただし、三点セットはあくまでも参考資料です。買受申出をしようとする場合は、現地に行って自分の目で物件をよく見るほか、登記所などへ行って権利関係を確かめるなど、自ら調査、確認することが大切です(不動産によっては内覧(見学)が実施されることがあります。)。調査、確認が困難な場合や、権利関係が複雑な場合などは、弁護士などの専門家への相談を検討してください。

- 買受けの申出はどのように行うのですか。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 入札書の提出方法

※ 以下では、不動産の売却のうち、現在最も多く利用されている期間入札の方法について説明します(期間入札というのは、裁判所書記官が1週間以上1か月以内の範囲で入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、別に定めた開札期日に開札を行って最高価買受申出人を定める方法です。)。入札をしようとする人は、執行官から入札書用紙と封筒を受け取り、これに必要事項を記入します。期間入札では、多数の不動産についての入札を同時に行うのが普通ですから、入札しようとする不動産を取り違えないよう注意してください。入札価格は、買受可能価額以上でなければなりません。

入札書の提出方法は、①入札書を執行官に直接差し出す方法と、②入札書を執行官にあてて郵送する方法とがありますが、具体的な方法や宛先は、入札先の裁判所又は執行官室に問い合わせてください。

なお、いったん提出した入札書は、訂正したり取り消したりすることができません。2 保証の提供

入札をするときは、同時に保証を提供しなければなりません。保証の額は公告に記載されています。また、保証の提供は、次のいずれかの方法でしなければなりません。(1) 裁判所の口座に振り込む方法

入札をする前に、最寄りの金融機関から所定の振込依頼書(※1)を利用して保証の額に相当する金銭を裁判所の預金口座に振り込み、金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書(※2)の用紙に貼ってこれを入札書と共に提出する方法です。この場合、振り込まれた金銭が入札期間中に裁判所の預金口座に入金済みとならないと入札は無効になりますので、「電信扱い」として早めに振り込んでください。

※1、※2振込依頼書と入札保証金振込証明書の用紙は、入札書用紙と共に執行官室に備え置かれています。(2) 支払保証委託契約を締結する方法

銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫と支払保証委託契約を締結して、その証明書を提出する方法です。この方法は、銀行などが支払保証委託契約の締結に応じてくれることが前提となりますから、まずは銀行などと相談してください。3 陳述書の提出

暴力団員等に該当しない旨の陳述書を入札と同時に提出する必要があります。この陳述書は、入札関係書類として、執行官室に備え置かれているので、記載上の注意事項をよく読んで、記入してください。4 開札

入札期間が終わると、あらかじめ定められていた期日に開札が行われます。

開札は、裁判所内の売却場で、執行官が入札書の入った封筒を開封して行われ、入札した人のうち最も高い価格を付けた人が「最高価買受申出人」と定められます。最高価買受申出人が提供した保証は、そのまま裁判所が預かりますが、それ以外の入札者(次順位買受申出をした入札者を除く。)には、保証を返還します。

なお、更に入札方法の詳細を知りたい方は、執行官室までお問い合わせください。

- 落札した不動産の所有権移転手続はどのようにされるのですか。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 売却の許可の決定

最高価買受申出人が決まると、「売却決定期日」が開かれ、最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを、裁判所が判断します。最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない場合など、一定の場合を除いて、売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。2 代金の納付

最高価買受申出人に売却を許可する決定が確定すると、裁判所書記官は、確定の日から1か月以内の適当な日を代金の納付期限と定め、買受人に通知をします。買受人は、定められた期限までに、①最寄りの金融機関から裁判所の預金口座に金銭を振り込んで金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書を受け取り、それを裁判所に提出する方法、②現金を裁判所に持参する方法、③裁判所が指定した日本銀行の支店などに現金を納めて保管金領収証書を受け取り、それを裁判所に提出する方法のいずれかにより代金を納付しなければなりません。買受人が代金を納付しないと、不動産を買い受ける資格を失い、提供していた保証の返還も受けられないことになります。そのため、入札をしようとするときは、入札後短期間のうちに代金全額を納付することができるように、取引のある金融機関などと相談するなどしてあらかじめ資金の準備をしておく必要があります(ローン利用の可否を含む。)。

代金が納付されると、不動産は買受人の所有となります。

- 登記手続はだれが行うのですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 代金が納付されると、裁判所は、登記所に対して、買受人に所有権の移転登記をするよう嘱託します。同時に、前述した「物件明細書」に買受人が引き継がなければならないものとして記載された権利以外の不動産上の権利の登記を、すべて抹消するよう嘱託します。ただし、移転登記手続等に要する登録免許税などの費用は買受人の負担となります。

- 買受人が競売物件に抵当権を設定する方法(民事執行法82条2項による登記嘱託書交付手続の申出)について教えてください。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 金融機関等からのローンを利用して、競売物件を落札する場合には、民事執行法82条2項に定める方法に従って事前に指定された弁護士又は司法書士に登記嘱託書を交付することによって、買受人への所有権の移転登記と同時に金融機関等を債権者とする抵当権を設定することができます。

概要は以下のとおりですが、手続を行うためには弁護士又は司法書士を指定する必要がありますので、専門家に相談してください。(1) 申出の時期

代金納付日の前に、別途申出を行う必要があります。期限については、事前に申出をする裁判所に確認してください。

(2) 必要書類

1 申出書

民事執行法82条2項の規定による申出書(Word:16KB)

2 不動産登記事項証明書(申出日から1か月以内に発行されたもの)

取得後に新しい登記が入っていた場合、買受人の負担において手続をしてもらう必要がありますので、できるだけ最新のものを取得してください。

3 資格証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)

個人の場合、買受人の住所証明書として、登記嘱託の際に法務局に送付します。会社法人等番号を有する法人の場合、資格証明書は法務局に送付しませんが、買受申出以降に代表者、本店所在地又は商号に変更がある場合は、つながりが分かる登記事項証明書を裁判所に提出していただきます(代表者のみの変更の場合は、代表者事項証明書でも可)。

※資格証明書又は住民票は、法務局による登記嘱託書の受理から3か月以内に発行されたものであること

※住民票は、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの

4 最新の固定資産評価証明書

5 (根)抵当権者(融資をする金融機関等)の資格証明書

6 (根)抵当権設定契約書の写し

7 指定書

指定書(Word:14KB)

8 買受人の印鑑証明書(ただし、申出書の買受人印が入札書の印影と異なる場合のみ必要になります。)

事前に確認した申出の日までに、すべての書類の提出がない場合には、登記嘱託書を代金納付当日にお渡しすることができない場合がありますので注意してください。(3) 登記嘱託書の交付について

登記嘱託書の交付を受ける者として指定できるのは、司法書士又は弁護士に限ります。また、指定された司法書士又は弁護士本人以外には、登記嘱託書を交付することができませんので、登記嘱託書の交付に際しては、指定を受けた本人に裁判所に出頭してもらうようにしてください。

また、指定を受けた方が出頭する際には、受領書を持参してください。

受領書(Word:15KB)

なお、代金納付日に登記嘱託書を交付する際に、交付を受ける方の身分又は資格を証する文書の提示を求めますので忘れずに持参してください。(4) 登記所への提出について

指定された司法書士又は弁護士は、登記嘱託書を登記所に提出した後、速やかに届出書を裁判所に提出してください。

届出書(Word:14KB)

- 不動産引渡命令の申立てについて教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 申立ての期間等

(1)所有者及び民法395条1項の明渡猶予が認められない占有者を相手方とする場合

裁判所における代金納付手続が完了すれば、引渡命令の申立てをすることができます。申立ての期限は、代金納付の日の翌日から起算して6か月以内です。(2)民法395条1項の明渡猶予が認められる占有者を相手方とする場合

民法395条1項により、代金納付の日から6か月間の明渡猶予が認められる占有者については、その期間が経過した後でないと申立てはできません。ただし、明渡猶予を認められた者が、その猶予期間中、建物を使用したことの対価の支払を1か月分以上怠り、買受人から相当の期間を定めて1か月分以上の支払を催告されたにもかかわらずその支払をしないときは、猶予期間中であっても引渡命令の申立てができます(民法395条2項)。この場合には、申立時に下記3(7)記載の書類が必要となります。

申立ての期限は、代金納付の日の翌日から起算して9か月以内です。※民法395条1項の明渡猶予が認められる場合

競売手続の開始前から賃貸借により建物を占有している場合、代金納付の日から6か月間の明渡猶予が認められます。2 申立ての対象

引渡命令は、買い受けた物件を現実に占有している者の占有を排除するための手続であり、基本的には、物件明細書の記載を前提として審理されます。そのため、原則として物件明細書の「物件の占有状況等に関する特記事項」欄記載の者に対して発令することになります。申立てをするときは、買い受けた物件のうち、建物の敷地である土地部分(マンション等の区分所有建物の敷地権の部分も含む。)等、引渡命令の発令を受ける必要のない物件は申立てから除いてください。※物件明細書等に記載されていないものを相手方とする申立てについては、裁判所にお問い合わせください。

3 必要書類

(1)不動産引渡命令申立書(申立書頭書、当事者目録、物件目録)

不動産引渡命令申立書(Word:25KB)申立人の名前の下には、必ず連絡先電話番号(法人の場合は電話番号及び担当者名・部課名)を記載し、申立書の各用紙の上部余白には捨て印を押してください。

物件目録は、代金納付期限通知書添付の物件目録などを参考に、建物の敷地部分など不要な物件を除いて、作成してください。

申立書に押印する印鑑は、買受申出の際に使用したもの(入札書又は代金納付手続に使用した印)を使用してください。なお、民法395条1項の明渡猶予が認められている相手方に対して、前記1(2)の状況があることを理由に、その明渡猶予期間中に申立てをする場合は、申立書副本(収入印紙を貼らない状態の申立書。押印は必要)も必要となります。

(2)申立手数料

収入印紙 相手方の数×500円分(収入印紙は割印しないでください。)(3)予納郵便切手

申立てをする裁判所にお問い合わせください。なお、民法395条1項の明渡猶予が認められている相手方に対して、前記1(2)の状況があることを理由に、その明渡猶予期間中に申立てをする場合や、相手方の審尋を必要とする場合等には、郵便切手の追加をお願いすることがあります。

(4)図面の写し(コピーで可)

引渡しの対象が建物の一部である等、対象を特定するために不動産引渡命令申立書に図面を使用した場合には、その図面の写しを、当事者(申立人及び相手方)の数に1を加えた数だけ、申立書とともに提出してください。なお、図面の写しに押印やページ記載はしないでください。

※ 図面を利用する場合には、物件目録中の図面を必要とした物件の表示の次に、「上記のうち別紙図面斜線部分」等と記載し、当該図面中の引渡しの対象とする部分を斜線等で明示してください。

(5)資格証明書

申立人又は相手方が法人の場合は、資格証明書(商業登記事項証明書等)が必要になります。資格証明書は、申立日から3か月以内に発行されたものを提出してください。(6)調査報告書(相手方が所有者以外の占有者の場合で、物件明細書の占有認定と違う場合のみ提出)

事件の記録上に現れてこない占有者(例えば、差押後の占有者等)がいる場合に、その者の占有開始時期や占有の事実を証する書面を提出する必要があります。詳細は裁判所にお問い合わせください。(7)支払の催告をしたことを証明する書類の写し

民法395条1項の明渡猶予が認められる相手方に対して、前記1(2)の状況(対価の未払)があることを理由に、その明渡猶予期間中に申立てをする場合は、支払の催告をしたことを証明する書類(内容証明郵便及び配達証明書等)などの写しが必要となります。(8)受書(申立時に提出)

受書を提出した申立人には、引渡命令が発令されると、引渡命令正本を普通郵便で送付します。特別送達による送付を希望される場合は不要ですが、納める郵便切手額が変わります。

受書(Word:14KB)4 相手方が複数の場合の注意

相手方が複数の場合は、1通の申立書で申立てをするのではなく、相手方ごとに申立書を作成するようにしてください。

- 引渡命令に対する執行文付与、送達証明申請について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

引渡命令の執行文付与を申し立てる際には、以下の点に留意してください。

1 申立ての時期

執行文の付与申請は、引渡命令が確定した後に申立てをすることができます。確定の有無は、引渡命令の申立てをした裁判所にお問い合わせください。2 必要書類

(1) 執行文付与申立書

申立書1通につき、300円の収入印紙を貼付してください(収入印紙は割印しないでください。)。

執行文付与申立書 (Word:15KB)(2) 申立人(買受人)に送付済みの引渡命令正本

引渡命令正本を提出しないと執行文を付与することができません。(3) 引渡命令正本送達証明申請書

証明申請書は同じものを2通作成し、うち1通に、相手方1人につき、手数料として150円の収入印紙を貼付してください(収入印紙は割印しないでください。)。

なお、引渡命令正本の相手方への送達日については、裁判所にお尋ねください。

送達証明申請書 (Word:14KB)(4) 受書

執行文付不動産引渡命令正本と送達証明書を受領した旨の書面です。

受書 (Word:14KB)

- 引渡命令の申立てから強制執行の申立てまでの手続の流れを教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 引渡命令の申立て

申立ての要件や方法はQ(不動産引渡命令の申立てについて教えてください。)のとおりです。2 審尋手続

相手方の意見を聴くために審尋を行うかは、裁判所が判断します。3 引渡命令の発令

裁判官は、事件記録や審尋の結果等を審査の上、発令すべきであると判断したときは、引渡命令を発令します。4 引渡命令正本の送達

相手方に引渡命令正本を送達します。(受書を提出している申立人には普通郵便等で送付します。)

相手方が不在又は転居先不明等で引渡命令正本が送達されなかった場合には、担当書記官から連絡がありますので、必要事項を調査の上、裁判所に提出してください。5 不服申立て

引渡命令の裁判については、決定正本の送達を受けた日の翌日から起算して1週間の期間内に不服申立て(執行抗告)を行うことができます。6 執行文付与

(1)引渡命令の執行抗告期間が経過した場合、(2)引渡命令に対する執行抗告の原審却下決定が抗告人(引渡命令の相手方)に告知された場合、(3)高等裁判所で引渡命令に対する執行抗告の却下又は棄却が抗告人(引渡命令の相手方)に告知された場合には引渡命令が確定し、申立てにより、引渡命令正本に執行文の付与を受けることができます。

詳細はQ(引渡命令に対する執行文付与、送達証明申請について教えてください。)のとおりです。7 送達証明

引渡命令正本が相手方に送達されたことの証明です。

詳細はQ(引渡命令に対する執行文付与、送達証明申請について教えてください。)のとおりです。

上記手続を経た後、執行官室に強制執行の申立てを行うことになります。※執行官室での手続の詳細は、引渡命令の申立てをした裁判所の執行官室で確認してください。

- 債権執行手続による賃料等の差押え(物上代位)との違いは何ですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 債権執行手続では、賃借人を特定して賃借人ごとに賃料債権を差し押さえることが必要で、賃料の取立ては債権者自らが行うことになります。他方、担保不動産収益執行では、申立前に賃借人の調査を行った結果、一部の賃借人が不詳の場合でも、不動産単位で手続を開始することができる上、裁判所が選任した管理人が不動産の維持管理及び収益の収取を行うことから、一般的には、効率的かつ安定した物件管理及び収益の収取が可能となります。

- 不動産が競売手続により売却された場合はどうなるのですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 競売手続により売却され、新しい所有者に所有権が移転したときは、債務者(所有者)が不動産の所有権を喪失し、不動産の全ての抵当権が消滅するため、収益執行の手続は取り消され、終了します。

- 相手方の給料を差し押さえる場合、全額を差し押さえることはできますか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 給料差押えの場合、相手方の給料の4分の1(月額で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)※を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。

※養育料等を請求する場合の特則については、債権執行(養育費等に基づく差押え)をご覧ください。

- 第三債務者が任意に支払ってくれないときは、どうしたらよいですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 第三債務者に対し、被差押債権の給付を求める訴え(取立訴訟といいます。)を提起して、債権の回収をはかることになります。

- 第三債務者が供託をしなければならないのはどのような場合ですか。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 差押え又は仮差押えが重なり、両方の(仮)差押えの額の合計が債務額を超えるときや、配当要求がされたときは、第三債務者は、必ず供託をしなければなりません(民事執行法156条2項参照)。この場合以外でも、任意に供託をすることはできます(民事執行法156条1項参照)。

- 取立て・取下げについて教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

債権者は、債務者に対する差押命令の送達日から1週間(※)を経過すると、第三債務者からその債権を取り立てることができます(ただし、差押債権目録に記載した差押額を超えて支払を受けることはできません。)。

※給料等の差押えの場合で、養育費等の請求を含まない場合は4週間債権を取り立てた場合や事件を取り下げる場合は、下記のとおり書面を提出する必要があります。

1 差押命令の差押債権目録記載の債権を全額取り立てた場合

→取立(完了)届(Word:25KB)2 前記1以外で、差し押さえた金銭債権の一部を取り立てた場合(預貯金などで差押債権目録記載の全額には満たないが、存在した額全額を取り立てた場合を含む。)

→取立届(Word:25KB)※ 第三債務者からの振込により取り立てた場合、取立額は、振り込まれた金額と振込手数料を合算した金額を記入してください(振込手数料は債権者の負担になるためです。)。

※ 債務者複数の事件の場合、どの債務者との関係での取立てであるかを明示してください。→下記4も検討してください。

3 差し押さえた金銭債権につき、どの第三債務者からも支払を受けることなく、取立てが可能となった日から2年を経過したが、今後、事件を継続する必要がある場合

→支払を受けていない旨の届出(Word:29KB)4 取下げをする場合(今後、事件を継続する必要がない場合)

→取下書(Word:23KB)※ 前記2の取立てをした場合には、取下書と取立届を併せて提出して下さい。

5 具体例

(1) 差押債権額が100万円で、100万円を取り立てた場合

→取立(完了)届を提出

(2) 給与債権の差押えにおいて、差押債権額が100万円で、20万円を取り立て、今後も取立てを継続する場合

→取立届を提出

(3) 預貯金債権の差押えにおいて、差押債権額が100万円、預貯金として存在した額が80万円で、80万円全額を取り立てた場合

→取立届と取下書を提出

(4) 今後、取立てをする必要がない場合

→取下書を提出6 留意点(2年経過取消し)

次のいずれかの場合、差押命令が取り消されることがあります(民事執行法155条6項)。(1) 取立てが可能となった日から2年を経過した後、4週間以内に、取立届や支払を受けていない旨の届出を提出しない場合

(2) 取立届や支払を受けていない旨の届出を提出した日から2年を経過した後、4週間以内に、取立届や支払を受けていない旨の届出を提出しない場合

- 差押範囲変更(減縮)の申立てについて教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

差押えによって債務者の生活に著しい支障が生じる場合(例えば、生活保護費や年金の振込口座が差し押さえられ、生活が成り立たなくなる場合)などに、差押えの範囲を変更(減縮)する制度として、差押範囲の変更の手続があります。

裁判所は、申立てにより、債務者と債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消す(差押えの範囲を減縮する)ことができます(民事執行法153条1項)。また、債権者の申立てにより差押えの範囲が拡張された後に、事情の変更があったときは、裁判所は、申立てにより、差押命令の全部又は一部を取り消すことができます(同条2項)。

債務者が差押範囲変更の申立てをすると、裁判所は、債務者や債権者から提出された資料をもとに、申立てを認めるかどうかを判断します。したがって、申立てがあれば、必ず差押範囲変更が認められるわけではありません。また、差押範囲変更が認められても、債務者の債務が減るわけではありません。

差押範囲変更(減縮)の申立ての手続は、次のとおりです。1 申立てをする裁判所

債権差押命令を発令した裁判所

2 申立時期

債権者が、第三債務者から差し押さえた金銭債権の支払を受ける前に申立てをする必要があります。

3 申立てに必要な書類等

(1) 申立書(正本1通、副本(債権者の数分))

申立書には、対象となる債権差押命令の事件番号、申立ての趣旨(差押範囲をどのように変更したいのか)及び理由(範囲変更を必要とする事情)を記載してください。

差押範囲変更申立書(Wordファイル:34KB)

(2) 差押範囲の変更を必要とする事情を裏付ける資料(収入・支出が分かる資料や生活の状況が分かる資料の提出が必要です。以下は、例示ですので、裁判所から異なる資料を求められる場合もあります。)

例:陳述書、家計表(申立前2か月分)

源泉徴収票、課税証明書(又は非課税証明書)

確定申告書(税務署の受領印が押されたもの)

公的扶助の受給証明書

給与明細書(申立前2か月分)

預貯金口座の通帳(利用履歴のわかるもの)のコピー(過去1年分。銀行名、口座名義が分かるページもコピーしてください。)

世帯全員及び同居者全員の住民票(申立日から3か月以内に発行されたもの)

その他資産及び家計表に記載した収入・支出が分かる資料など

それぞれの資料(マイナンバーの記載が無いもの)につき、各コピー1通を併せて提出してください。

(3) 郵便切手

申立てをする裁判所にお問い合わせください。

- 第三債務者が誤って供託をしてしまった場合(事情届(供託書)の不受理申請)について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

第三債務者が誤って供託をしてしまった場合は、以下の方法により供託金を取り戻すことができます。

1 裁判所に不受理申請と不受理証明申請をする。

不受理証明申請書は正本と副本各一通(正本には収入印紙150円分貼付。収入印紙は割印しないでください。)

不受理申請書・不受理証明申請書(Word:16KB)※ 後記2で不受理証明書と供託書正本の郵送を希望する場合は、郵送の費用など必要なものがありますので事前に裁判所にお問い合わせください。

2 裁判所が不受理判断をし、不受理証明書を交付し、供託書正本を返却します。

3 法務局に対して、不受理証明書を添付して供託金の取戻手続を行い、返金を受けます。

- 仮差押債権者が配当金を受領するために必要な書類について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 配当期日までに本案の債務名義(判決等)を取得している場合

債務名義等取得後、執行文付債務名義正本及び送達証明書を速やかに提出してください。なお、同時に債務名義の還付申請をされる場合は、執行文付債務名義正本及び送達証明書の写しを必ず添付してください(後記3参照)。

2 配当期日後に本案の債務名義(判決等)を取得した場合

次のAからEまでの書類を提出してください。A 債務名義を取得したので、配当金を交付してほしい旨の上申書

上申書・(証明書)受書(Word:16KB)

B 執行文付債務名義正本

C 送達証明書

D 郵便切手(支払委託書等を法務局に送付する費用。切手の額は担当書記官にご確認ください。)

E 証明書受書(上記【書式】参照)※1 上申書等には、仮差押命令申立書に使用した印を押印してください。

※2 配当金受領者が代理人の場合は、代理人自身の印鑑登録(弁護士会発行のものではなく、市役所等発行のもの)上の住所を上申書に付記してください。

※3 証明書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返送用の封筒も添付してください(切手の額は裁判所にご確認ください。)。3 債務名義の還付申請について

執行文付債務名義正本及び送達証明書については、還付申請書(受書添付)、執行文付債務名義正本及び送達証明書の各写しの提出があれば返還します。なお、郵送による返還を希望される場合は、返信用封筒(簡易書留郵便料相当額の切手を貼ったもの等)を提出してください。上記1と同時提出のときは、上記2※3の切手は不要です。

- 債権差押命令申立事件が取下げ又は取消しにより終了しているにもかかわらず、第三債務者が供託した供託金が残っている場合について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

債権差押命令申立事件が取下げ又は取消しにより終了しているにもかかわらず、第三債務者が供託した供託金が残っている場合、その供託金は債務者が受け取るべき金銭となります。

したがって、債務者が、法務局から供託金の払渡しを受けることとなりますが、債務者からの書面等の提出を待って払渡しに必要な証明書を交付することとしている庁における必要書類は次のとおりです。1 上申書

上申書(Word:15KB)

2 印鑑証明書1通(原本還付も可)

債権差押命令の債務者の住所と同じものが必要です。異なる場合は、そのつながりを示す住民票等も必要となります。また、法務局での供託金の払渡しの際にも印鑑証明書が1通必要となる場合があります。

3 郵便切手

支払委託書を法務局へ送付する費用(切手の額は裁判所にお問い合わせください。)

4 証明書の受書

証明書の郵送を希望する場合は、署名押印をした証明書の受書を上記上申書と共に事前に提出してください。なお、郵便切手を貼った返送用封筒も必要です(切手の額は裁判所にお問い合わせください。)。

受書(Word:15KB)

- 配当異議の申出をする方法について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

配当異議の申出は、配当期日において、配当異議の申出のできる者が、出頭してしなければなりません。(民事執行法166条2項、89条1項)

配当異議の申出をする場合は、配当異議の申出をする旨を述べ、異議の相手方、異議の内容(範囲)について明示しなければなりません。

配当異議の申出があると、申出があった部分については、配当が留保されることになりますが、配当期日から1週間以内に(民事執行法166条2項、90条6項)訴えを提起し、かつ訴えを起こしたことの証明書等を裁判所に提出しなければ、配当異議の申出が取り下げられたものとみなされ、留保されていた部分についても配当表のとおりに配当が実施されます。

(訴訟提起証明)上申書(Word:17KB)

訴訟提起証明申請書(訴訟提起裁判所用)(Word:15KB)1 債権者が他の債権者を相手方として異議を申し出る場合

配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起したことの証明書 (民事執行法166条2項、90条1項)を提出する。

2 債務者が債務名義を有しない債権者(抵当権者等)を相手方として異議を申し出る場合

配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起したことの証明書 (民事執行法166条2項、90条1項)を提出する。

3 債務者が債務名義(判決・和解調書等)を有する債権者を相手方として異議を申し出る場合

配当期日から1週間以内に請求異議の訴え又は民事訴訟法117条1項の訴えを提起したことの証明書及びその訴え提起に係る執行停止決定正本 (民事執行法166条2項、90条5項)を提出する。

- 配当異議訴訟終了後の手続について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

配当異議訴訟の結果に基づいて配当手続の進行を求める当事者は、配当手続の進行(追加配当期日の指定、支払委託手続の実施等)を求める上申書を裁判所に提出してください。

訴訟の終了事由により、提出すべき書類及びその後の手続は以下のとおりです。

1 訴えの取下げ

提出書類:上申書及び訴えの取下証明書

その後の手続:当初の配当表に従い支払委託2 訴訟上の和解

提出書類:上申書及び和解調書正本

条項例 「被告に対する配当額○○万円を原告が○○万円、被告が○○万円を取得するものとする。」

その後の手続:和解において合意した配当額を支払委託3 判決(債権者原告認容)

提出書類:上申書、判決正本及び判決確定証明書

主文例 「○○地方裁判所令和○年○第○号配当等手続事件の配当表の配当実施額欄のうち、被告への配当額○○円とあるのを○円に、原告への配当額○円とあるのを○○円にそれぞれ変更する。」

その後の手続:判決主文において変更された配当額に従い支払委託4 判決(債務者原告認容)

提出書類:上申書、判決正本及び判決確定証明書

主文例 「○○地方裁判所令和○年○第○号配当等手続事件につき、新たな配当表調製のために、令和○年○月○日作成された配当表の被告の項のうち、損害金については○円を、元本については○円を、合計については○円を、配当実施額については同金額に対応する金額を超える部分をいずれも取り消す。」

その後の手続:判決主文において取り消されなかった部分について支払委託、取り消された配当実施額について、追加配当手続を実施する。5 判決(請求異議訴訟認容)

提出書類:上申書、判決正本及び判決確定証明書

主文例 「被告から原告に対する○○法務局所属公証人○○作成令和○年第○○号金銭消費貸借公正証書に基づく強制執行は、これを許さない。」

その後の手続:被告に対する配当額のうち、債務名義の執行力が排除されなかった範囲に対応する部分について支払委託、執行力が排除された範囲に対応する部分について、追加配当手続をする。6 判決(請求棄却)

提出書類:上申書、判決正本及び判決確定証明書

その後の手続:当初の配当表に従い支払委託

- 財産開示手続の申立てを行うための要件と証拠書類について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

財産開示手続の申立てをするためには、債務名義に基づいて強制執行をできることや一般の先取特権を実行できることに加えて、以下の要件が必要です。

1 強制執行等の手続によって完全な弁済を受けられなかった、又は受けられないこと(民事執行法197条1項各号、2項各号)

次のA又はBに該当することを主張、立証する必要があります。

A 配当又は弁済金交付で完全な弁済を受けられなかったこと(民事執行法197条1項1号及び2項1号)

6か月以内に実施された動産、不動産若しくは債権に対する強制執行又は担保権の実行における配当若しくは弁済金の交付において、申立人が金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったことを主張し、立証する必要があります。

(証拠書類)

配当表又は弁済金交付計算書の写しのほか、必要に応じて、開始決定正本写し又は差押命令正本写し、配当期日呼出状写し等の提出を要します。※ 債務名義に奥書がなく、配当表又は弁済金交付計算書の写しからだけでは、財産開示手続における債務者に対するものか判断できない場合、債務者の氏名、住所の記載のある開始決定正本写し又は差押命令正本写し、配当期日呼出状写し等の提出が必要になります。

※ なお、債権差押えで第三債務者から「該当なし」との陳述があった場合や直接取立てをした場合は、この要件には該当しません。後記Bの申立てを検討してください。B 強制執行をしても完全な弁済を受けられないこと(民事執行法197条1項2号及び2項2号)

債務者が①不動産、②債権、③動産、④その他の財産を持っているかどうかを調査し、財産がある場合は、強制執行(担保権実行)を行っても、請求債権(被担保債権)の完全な弁済を得られないことを具体的に主張し、疎明する必要があります。

(証拠書類)

「財産調査結果報告書」記載の資料

具体的には、次のような調査を行ってください(財産調査結果報告書の書式参照)。①不動産

債務者の住所地、所在地(本店、支店)等の不動産(土地、建物など)を調査したが、これを所有していないか、所有していても、その不動産では完全な弁済を得られないこと②債権

a すべての債務者について(共通)

債務者の「預貯金口座」があることが不明であるか、見つかった口座の残額では完全な弁済が得られないこと

b 債務者が個人の場合

債務者の「勤務先」があることが不明であるか、雇用主からの給料等だけでは完全な弁済を得られないこと

c 債務者が法人か個人で事業をしている場合

債務者の営業(業務)内容から予想される債権(売掛金など)があることが 不明であるか、完全な弁済を得られる債権がないこと③動産

現金や宝石など価値の高い動産があることが不明であるか、知っている債務者の動産に金銭的価値がないこと(低いこと)④その他

保険金や株式など、その他の債務者の財産があることが不明であるか、知っている債務者のその他の財産に金銭的価値がないこと(低いこと)2 (必要な場合のみ)債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示した者でないこと(民事執行法197条3項)

過去3年以内に全部の財産を開示したことが実施決定前に裁判所に明らかになった場合には、申立人は、一部の財産の非開示(1号)、新たな財産の取得(2号)又は雇用関係の終了(3号)の要件を立証する必要があり、その立証がなければ申立ては却下されます。

- 申立書作成上の注意事項を教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 申立書1枚目(頭書)

申立てを理由付ける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければなりません(民事執行規則182条2項、27条の2第2項)。2 当事者目録

A 当事者の氏名又は名称及び住所、代理人の氏名及び住所を記載してください(民事執行規則182条1項)。

申立前に、債務名義上の当事者の氏名や住所等に変更や移転がないかを住民票等の公文書により必ず確認してください。

B 債務名義上の氏名又は名称及び住所について更正決定があるときは、その正本及び債務者に対する送達証明書を提出してください。

C 債務名義上の氏名又は名称及び住所について、変更又は移転がある場合は、当事者目録に、変更又は移転後の氏名又は名称及び住所を記載し、債務名義上の氏名又は名称及び住所も併記してください。この場合は、つながりを証明する住民票、戸籍謄本、商業登記事項証明書等の公文書を添付する必要があります。

D 目録については、写しを1部提出してください。3 請求債権目録(執行力のある債務名義正本に基づく場合)

A 債務名義を、裁判所名、事件番号及び債務名義の種類(※書類の題名を正確に記載する。)で特定し、請求債権額を記載してください。

※例えば、執行文が付与された口頭弁論調書(判決)が債務名義の場合は、「執行力のある第○回口頭弁論調書(判決)正本」と題名を正確に記載してください。

B 付帯請求(遅延損害金)については、申立日までに発生したものに限定する必要はありませんので、終期は債務名義のとおりの記載でかまいません。

C 目録については、写しを1部提出してください。4 担保権・被担保債権・請求債権目録(一般の先取特権に基づく場合)

A 担保権を特定し、その担保権によって担保される債権額等を記載してください。付帯請求(遅延損害金)については、申立日までに発生したものに限定する必要はありませんので、終期は債務名義のとおりの記載でかまいません。

B 目録については、写しを1部提出してください。

- 財産開示期日が実施されたことの証明申請について教えてください。

- 【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

- 債務者に対して3年以内に財産開示期日が実施されたことの証明が必要な場合は、財産開示の期日を行った裁判所に申請してください(民事執行法197条3項要件の証明又は第三者からの情報取得手続における財産開示手続前置の要件立証や債務者の財産状況の疎明資料等として利用します。)。

- 証明申請書(Word:23KB)

- 情報取得手続の申立てを行うための要件と証拠書類について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

情報取得手続の申立てをするためには、債務名義に基づいて強制執行をできることや一般の先取特権を実行できることに加えて、以下の要件が必要です。

1 強制執行等の手続によって完全な弁済を受けられなかった、又は受けられないこと(民事執行法197条1項1号又は2号)

次のA又はBの事実を主張し、立証する必要があります。

A 配当又は弁済金交付で完全な弁済を受けられなかったこと(民事執行法197条1項1号)

6か月以内に実施された動産、不動産、債権に対する強制執行又は担保権実行における配当か弁済金交付の手続で、申立人が請求債権(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったことを主張し、証明する必要があります。

(証拠書類)

配当表又は弁済金交付計算書の写しのほか、必要に応じて、開始決定正本写し又は差押命令正本写し、配当期日呼出状写し等の提出を要します。※ 債務名義に奥書がなく、配当表又は弁済金交付計算書の写しからだけでは、財産開示手続における債務者に対するものか判断できない場合、債務者の氏名、住所の記載のある開始決定正本写し又は差押命令正本写し、配当期日呼出状写し等の提出が必要になります。

※ 債権差押えで第三債務者から「該当なし」との陳述があった場合や直接取立てをした場合は、この要件には該当しません。後記Bの申立てを検討してください。B 強制執行をしても完全な弁済を受けられないこと(民事執行法197条1項2号)

債務者が①不動産、②債権、③動産、④その他の財産を持っているかどうかを調査し、財産がある場合は、強制執行(担保権実行)を行っても、請求債権の完全な弁済を得られないことを疎明する必要があります。

(証拠書類)

「財産調査結果報告書」記載の資料具体的には、次のような調査を行ってください(財産調査結果報告書の書式参照)。

①不動産について

債務者の住所地、所在地(本店、支店)等の不動産(土地、建物など)を調査したが、これを所有していないか、所有していても、その不動産では完全な弁済を得られないこと②債権について

a すべての債務者について(共通)

債務者の「預貯金口座」があることが不明であるか、見つかった口座の残額では完全な弁済が得られないこと

b 債務者が個人の場合

債務者の「勤務先」があることが不明であるか、雇用主からの給料等だけでは完全な弁済を得られないこと

c 債務者が法人か個人で商売をしている場合

債務者の営業(業務)内容から予想される債権(売掛金など)があることが 不明であるか、完全な弁済を得られる債権がないこと③動産

現金や宝石など価値の高い動産があることが不明であるか、知っている債務者の動産に金銭的価値がないこと(低いこと)④その他

保険金や株式など、その他の債務者の財産があることが不明であるか、知っている債務者のその他の財産に金銭的価値がないこと(低いこと)2 財産開示手続を行っていること(民事執行法205条2項)(㋐不動産情報、㋑勤務先情報のみ)

㋐不動産情報、㋑勤務先情報の申立てでは、申立ての日より前3年以内に財産開示期日における手続が実施されたことの証明が必要です(財産開示期日実施証明申請書の書式(Word:23KB)参照)。

- 情報取得手続の第三者について教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

1 ㋐不動産情報

第三者は「東京法務局」です。2 ㋑勤務先情報

①市区町村か②日本年金機構など厚生年金を扱う団体のどちらか又は両方が第三者になります。複数の市区町村や団体を第三者として選択することもできます。① 市区町村

1月1日の時点で債務者の住所がある市区町村を第三者とします。

ただし、1月から2月上旬頃に申し立てる場合で、1年以内に債務者が転居しているときは、申立ての前年の1月1日時点に住所のあった市区町村も併せて第三者として申し立てることが考えられます(転居後の市区町村に債務者の勤務先情報がないことがあります。)。② 厚生年金を扱う団体

第三者として、日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団があります。

国家公務員共済組合には、裁判所共済組合、法務省共済組合、日本郵政共済組合などがあります。所属が分からない場合は、国家公務員共済組合連合会を第三者とすることもできます。

地方公務員共済組合は、都職員共済組合(東京都の職員及び特別区の職員)、地方職員共済組合(道府県の職員等)、公立学校共済組合(公立学校の職員等)、警察共済組合(都道府県警察の職員及び警察庁職員)及び全国市町村職員共済組合連合会傘下の各共済組合(市町村の職員)などがあります。債務者が市町村の職員である場合は、全国市町村職員共済組合連合会を第三者とすることも考えられます(地方公務員共済組合連合会を第三者として申し立てることはできません。)。3 ㋒預貯金情報

銀行や信用金庫などの金融機関が第三者となります。

2つ以上の金融機関を第三者として申し立てることもできます。

外国銀行を第三者とする場合は、日本国内の支店の記載がある資格証明書の提出が必要となります。4 ㋓振替社債等情報

振替機関又は口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律2条5項)である証券会社等の金融商品取引業者や銀行などが第三者となります。2つ以上の機関を第三者として申し立てることもできます。

※ (株)証券保管振替機構及び日本銀行については、債務者が証券会社等の金融機関でない法人又は個人の場合、申立てをしても情報は得られないようです。

- 申立ての取下げについて教えてください。

-

【※運用に関する記載は、一例を記載したものであり、記載された内容と異なる運用をしている庁もあります。】

第三者から裁判所に情報提供書が届いた以降は、申立てを取り下げることはできません。

また、申立てを取り下げた場合であっても、第三者から情報提供書が届いたときは、裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供された旨を通知します。その場合、㋒預貯金情報、㋓振替社債等情報の申立てでは第三者に支払う報酬を負担していただくことになりますので注意してください。

- 破産手続と個人再生手続はどのような違いがありますか。

- 破産手続は、裁判所が破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に分配(配当)する手続です。原則としては、破産手続の開始時の債務者の財産(一定の財産を除く)を金銭に換えて配当することになります(債務者の財産が少ない場合は、管財人を選任せずに手続を終える場合があります。)。配当等の後に、免責許可決定を受けることによって、債務の免除を受けることができます。

個人再生手続は、通常再生手続を簡素化した手続ですが、将来の収入の見込みがあって無担保債務の総額が5000万円以下の個人が再生計画を立て、債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認める手続です。この手続では、再生計画に従って債権者に一定の返済をすれば、原則として残りの債務の免除を受けることができます。

- 破産手続開始の決定がされると何か制限(デメリット)があるのですか。

- 破産手続開始の決定がされても、選挙権や被選挙権を失うことはありませんが、法律上の資格制限を受けることがあります。また、債務者は、破産手続が終わるまでの間、裁判所の許可なしに転居することができません。さらに、郵便物が破産管財人に配達され、破産管財人がその内容を調査することがありますし、破産管財人の職務に協力する義務も負います。

- 破産手続開始の決定がされた場合、債務はどうなるのですか。

- 破産手続開始の決定がされても、債務者は当然に債務を免れるわけではありません。債務を免れるためには、免責許可の申立てをして、免責許可の決定がされる必要があります。免責許可の決定がされることにより、税金や罰金、養育費などを除いて、返済を免れることになります。免責不許可事由がある場合には、免責の許可が受けられないことがあります。

- 破産手続の申立てや免責許可の申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。

- 破産手続の申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行います。「申立書提出先一覧(地方裁判所)」

また、住所が異なっていても、夫婦や主債務者とその保証人については、同じ地方裁判所に申し立てることができます。

費用は、手数料として収入印紙1000円分(債権者による申立ての場合2万円分)、郵便料のほか次のような費用(予納金)が必要となります。

1. 破産管財人を選任して手続を進める場合には、官報に公告を掲載するための費用のほかに破産管財人を選任するための費用が必要になります。

2. 債務者の財産が極めて少なく、破産管財人を選任せずに手続を廃止する場合には、官報に公告を掲載するための費用等が必要となります。

また、免責許可の申立ては、破産手続の申立てをした地方裁判所に対して行います。費用は、手数料として収入印紙500円分、郵便料、そのほか官報に公告を掲載するための費用(予納金)が必要になります。

なお、具体的に必要な郵便料や予納金は、裁判所や申立ての内容によって異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。

- 申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。

- 個人債務者が破産手続を申し立てる際には、申立書のほかに次のような書類などが必要となります。

1. 住民票の写し(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のないもの。)

2. 事情説明書(破産手続申立てに至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載します。)

3. 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)

4. 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)

5. 源泉徴収票・給料明細書(現在、給料の支払いを受けている場合)

6. 退職金支給額証明書(最近まで勤めていた場合)

上記は例示です。 提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする裁判所にお問い合わせください。

- 破産手続では、必ず破産管財人が選任されるのですか。

- 破産法では、破産管財人が選任される「管財事件」として手続を進めるのが原則とされています。ただし、債務者の財産が少なく、財産を換価してもその中から破産手続の費用も支出できないと認められる場合には、破産管財人を選任せずに破産手続を終了することもあります。これを「同時廃止事件」といいます。管財事件となるか同時廃止事件となるかは裁判所が判断します。

- 裁判所から破産手続開始決定の通知書が債権者である私に送られてきたのですが、どうすればよいのですか。

- 管財事件か同時廃止事件かにより違いがあります。

管財事件の場合、原則として債権者集会が開催されますので、債権者集会への出席を希望される場合には、通知書に記載された日時場所にお越しください。債権者集会への出席は任意ですので、債権届出を提出していれば、債権者集会に出席しなくても配当を受けることができます。債権届出については次のQを参照してください。

同時廃止の場合、債権者集会は行われません。破産者の免責についての意見を述べたい場合には、所定の期間内に意見を述べることができます。

- 破産債権届出書が債権者である私に送られてきました。これは何ですか。

- 破産した人に対して債権がある人は、債務者の財産から配当を受けるため、裁判所に破産債権を届け出ることができます。通知書をよく読んだ上で、破産債権届出書に必要な事項を記入し、債権があることを証明する書類(例えば請求書、借用書など)のコピーなどを添付して、所定の期間内に裁判所に提出してください。 なお、期間内にこの届出をしないと、配当を受けられないことがありますので、ご注意ください。

- 通常再生手続は、どのような手続ですか。

- 資金繰りが苦しい状況にあれば、経済的に行き詰まる前の状態でも、申立てをすることができる手続です。

また、手続が開始された後も、原則として、事業は継続し、債務者を監督する監督委員が選任されますが、経営者は交代しません。しかし、例外的に管財人が選任された場合には、経営者は、自ら事業を継続することはできなくなります。

このほか、この手続では、債務者自ら債権者への説明会を開くほか財産状況や再建の見込みなどの情報を積極的に提供するなど、債権者にとって手続が公正で透明なものとなっている点などの特徴があります。

- 通常再生手続の申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。

- 通常再生手続の申立ては、営業所の所在地などを管轄する地方裁判所に対して行います。費用は、手数料として収入印紙1万円分、郵便料、官報に公告を掲載するための費用、監督委員又は管財人が選任された場合にはそのための費用などが必要になります。

なお、具体的に必要な金額や郵便切手料は、裁判所や申立ての内容によって異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。

- 申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。

- 通常再生手続の申立ての際には、事業の継続が困難になっている現状や再生計画案の作成方針について記載した申立書のほかに次のような書類などが必要となります。

1. 登記事項証明書(債務者が法人の場合)

2. 住民票の写し(債務者が個人の場合)

3. 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)

4. 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)

5. 資金繰りの見込みを明らかにした書面

上記は例示です。提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする裁判所にお問い合わせください。

- 裁判所から再生手続開始決定の通知書が債権者である私に送られてきたのですが、どのようにすればよいのですか。

- 通知書に記載された再生債務者に対して債権がある場合、裁判所に再生債権の届出をすることにより手続に参加することができます。

届出期間内に債権届出しないと権利を失うことがありますので、通知書をよく読んだ上で、再生債権届出書に必要な事項を記入し、所定の期間内に裁判所に提出してください。

具体的な添付書類については、届出をする地方裁判所にお問い合わせください。

- 個人再生手続とは、どのような手続ですか。

- 個人再生手続には、①将来において継続的に収入を得る見込みがあって、無担保債務の総額が5000万円以下の人が申し立てることのできる小規模個人再生や、②①の中でも、給与所得者など将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人が申立てをすることができる給与所得者等再生があります。

通常再生手続を簡素化した手続である点に特徴があり、個人再生手続では、過半数の債権額を有する債権者が反対しないという消極的同意で足ります。

- 個人再生手続の申立ては、どこの裁判所に行うのですか。また、申立てのために裁判所に納める費用はどの程度ですか。

- 個人再生手続の申立ては、債務者の住所地などを管轄する地方裁判所に対して行います。費用は、手数料として収入印紙1万円分、郵便料、官報に公告を掲載するための費用、個人再生委員が選任された場合にはそのための費用などが必要になります。

なお、具体的に必要な金額や郵便料等は、裁判所や申立ての内容等によって異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください。

- 申立ての際には、どのような書類を用意すればよいのですか。

- 個人再生手続の申立ての際には、職業、収入、申立てをすることになった事情を書いた申立書のほか、次のような書類などが必要となります。

1. 住民票の写し

2. 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)

3. 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)

4. 源泉徴収票・給料明細書

上記は例示です。提出する書類については、申立ての内容によって異なりますので、申立てをする裁判所にお問い合わせください。

- 住宅ローンの支払いが困難になっても、住宅を手放さずにすむ手続があるようですが、それはどのような手続ですか。

- 民事再生手続(個人再生手続に限られません。)では、住宅の購入やリフォームなどのための住宅ローン債権に関して抵当権がある場合には、返済期間の延長などをする特別の条項を再生計画に定めることができます。この再生計画が認められたときは、その再生計画に従って返済をすれば、住宅を手放さずにすむことができます。

- 個人再生手続では、どれくらいの額を返済しなければならないのですか。

- ①3年間(最長でも5年間)にわたり分割して、②無担保債務の総額が3000万円以下の場合には借金等の総額の5分の1(ただし、100万円以上300万円以下の範囲)以上、無担保債務の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合には無担保債務の総額の10分の1以上、かつ、③債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額(清算価値)以上の返済を行う必要があります。

また、給与所得者等再生では、その3つに加えて、債務者の年収額から生活に必要な費用を差し引いた額(可処分所得額)の2年分以上の額を返済することも必要になります。

- 裁判所から個人再生手続開始決定の通知書が債権者である私に送られてきたのですが、どのようにすればよいのですか。

- 個人再生手続を申し立てた人に対して債権がある場合、通知書に同封されている債権者一覧表記載の債権額やその内容に不服がない場合には、届出をしなくても、債権届出をしたものと扱われます。しかし、債権者一覧表に記載されている債権額や内容が違っている場合や、記載されていない債権がある場合には、再生手続に参加するため、裁判所に再生債権を届け出ることができます。

- (会社更生)保全措置とは、どのような手続ですか。

- 会社更生法は、更生手続開始の申立てがあった時からその決定があるまでの間、開始前会社の業務を維持するとともに、その財産の隠匿や散逸を防止し、将来、更生手続が開始されたときにその後の更生手続を円滑ならしめるために、更生手続開始の申立てに伴う保全措置について定めています。

この保全措置の主なものには、①開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる保全管理命令、②調査委員に対し、更生手続開始決定の判断の前提となる事項等について調査を命ずる調査命令、③開始前会社に対し、債務の弁済等を禁ずる弁済禁止等の保全処分、④係属中の他の倒産手続や強制執行手続等の中止を命ずる中止命令、⑤全ての更生債権者等に対し、強制執行手続等の禁止を命ずる包括的禁止命令などがあります。

- (会社更生)更生手続が開始されると、どのような効果がありますか。

- 更生手続が開始されると、更生会社の事業の経営権及び財産の管理処分権は管財人に専属し、更生会社に対する債権や担保権については、更生手続開始後は、原則として、更生債権や更生担保権として、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができなくなります。 また、他の倒産手続、保全・執行手続、国税滞納処分等は禁止され、既に係属しているこれらの手続は中止又は失効します。

- (会社更生)「更生債権」、「更生担保権」とは、どのようなものですか。

- 「更生債権」とは、更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は会社更生法2条8項各号に掲げる権利で、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいいます。 一方、「更生担保権」とは、更生手続開始当時、更生会社の財産につき存する特別の先取特権、質権、抵当権、商法又は会社法の規定による留置権の被担保債権であって、更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は会社更生法2条8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいいます。 また、更生債権と更生担保権を総称して、「更生債権等」といいます。