養育費に関する手続

養育費とは・・・

養育費は,子どもが健やかに成長するために必要な費用です。

両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。

離婚した場合であっても,親であることに変わりはなく,子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。

子どもと離れて暮らす親は,直接養育に当たっている親に対し,養育費の支払義務を負います。

裁判所でできること

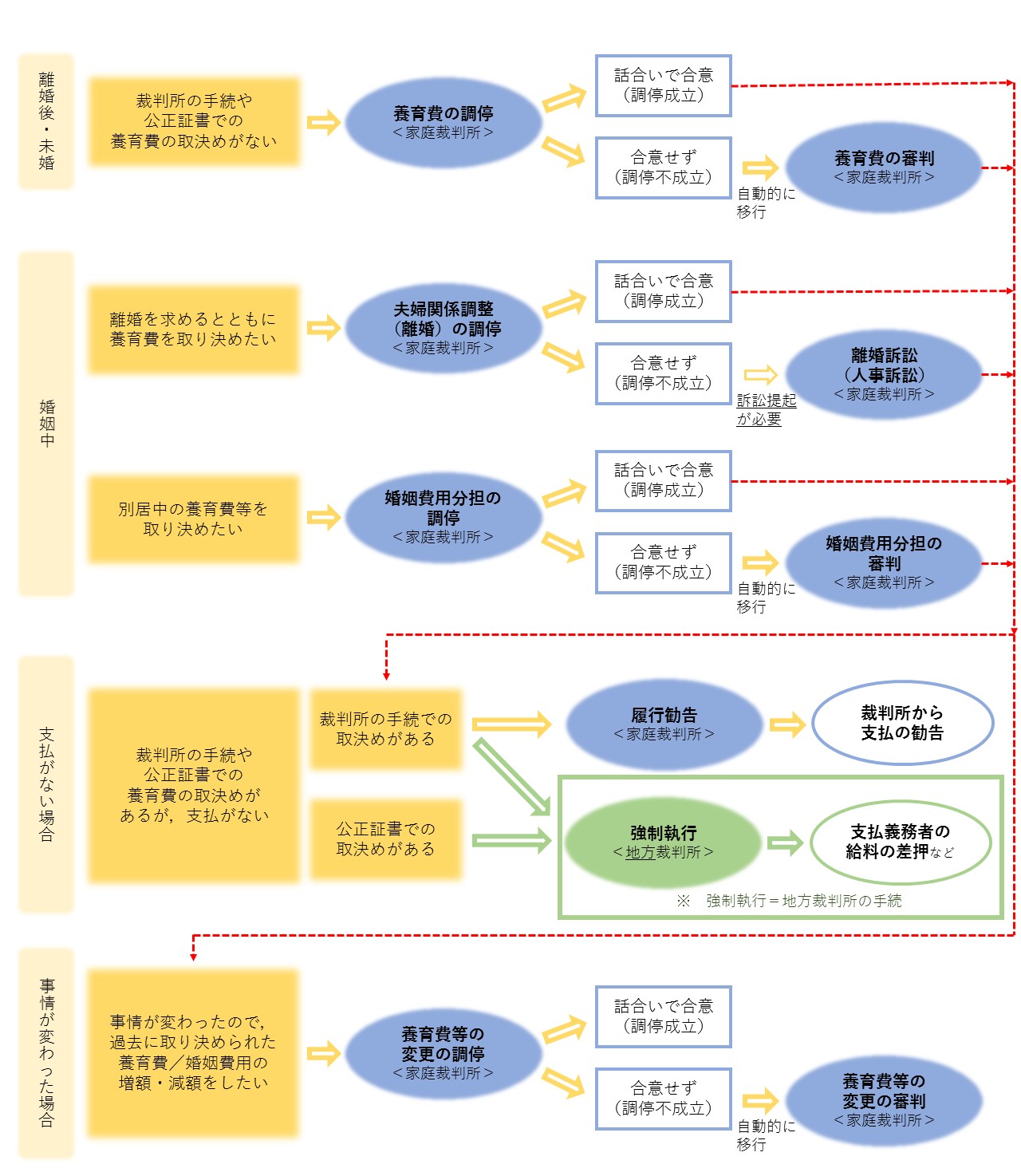

- 養育費について当事者間で話合いがまとまらない場合や,話合いができない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てて,養育費の支払を求めることができます。

調停で解決できないときは,裁判官が審判で判断します。

- 離婚調停・離婚訴訟の中で,離婚後の養育費の支払を求めることもできます。

- 婚姻関係が続いている場合には,別居中の子どもの養育費を含む夫婦の生活費(婚姻費用)の分担を求める調停を申し立てることができます。

調停で解決できないときは,裁判官が審判で判断します。

- 調停などの裁判所の手続で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます。

- 調停などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。

- 養育費/婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の変動,子どもの進学など)があった場合には,養育費/婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。

主な手続の案内

離婚しており,または未婚で,裁判所の手続/公正証書での養育費の取決めがない方

- 以下のような場合には・・・

- 離婚したが,養育費について,何も取決めをしていない。当事者間での話合いは難しい。

- 結婚しないまま母親が出産し,父親が認知したが,養育費について何も取決めをしていない。当事者間での話合いは難しい。

- 養育費について,当事者間で約束はしたが,裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)による合意ではない。これでは強制執行等の法的手続がとれないので,困っている。

- →養育費の調停・審判へ

離婚を求めるとともに,離婚後の養育費についても取り決めたい方

- 以下のような場合には・・・

- 離婚について,当事者間で話合いがまとまらない。裁判所の手続によって,離婚を求めるとともに,離婚後の養育費などについて取り決めたい。

- →夫婦関係調整(離婚)の調停へ

婚姻関係が続いているが別居しており,別居中の生活費(養育費を含む)の支払を求めたい方

- 以下のような場合には・・・

- 婚姻関係は続いているが別居している。裁判所の手続によって,別居中の生活費(養育費を含む)の支払を求めたい。

- →婚姻費用分担の調停・審判へ

裁判所の手続/公正証書での養育費/婚姻費用の取決めがあるが,その支払を受けていない方

養育費/婚姻費用について,裁判所の手続による取決めがある方

- 以下のような場合には・・・

- 養育費/婚姻費用について,裁判所の手続(調停・審判など)での取決めがあるが,その支払がない。裁判所から支払を促してほしい。

- →履行勧告の手続へ

- 以下のような場合には・・・

- 養育費/婚姻費用について,裁判所の手続(調停・審判など)での取決めがあるが,その支払がない。財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,強制的に支払を受けたい。

- →強制執行の手続へ

養育費/婚姻費用について,公正証書での取決めがある方

- 以下のような場合には・・・

- 養育費/婚姻費用について,公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)での取決めがあるが,その支払がない。財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,強制的に支払を受けたい。

- →強制執行の手続へ

過去に取り決められた養育費/婚姻費用の増額・減額を求めたい方

- 以下のような場合には・・・

- 過去に養育費について取り決められたが,その後に収入,子どもの進学,家族構成などの事情に変化があった。養育費の増額・減額を求めたい。

- 過去に婚姻費用の分担について取り決められたが,その後に収入,子どもの進学などの事情に変化があった。婚姻費用の増額・減額を求めたい。

- →養育費/婚姻費用分担変更の調停・審判へ

手続の概略

直接子の養育に当たっている親は,他方の親に対して,養育費の支払を求めることができます。

当事者同士で話し合い,養育費についての取決めをして,それに従った支払がされるのであれば,裁判所の手続を利用しなくても問題はありません。

他方で,当事者同士では話合いがまとまらない場合や,不払の際に強制執行もできるように裁判所の手続による取決めをしておきたい場合には,家庭裁判所における養育費の調停や審判の申立てをすることができます。

原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である調停を申し立てます。調停で解決できない場合には,裁判官が判断する審判の手続に進みます。

調停を申し立てる家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所,あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所です。

- 申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

養育費の調停手続

養育費の調停では,調停委員会(裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名以上で構成)が,子の人数や年齢,双方の収入などの諸事情について,双方から話を聞きます。また,原則として,双方から収入に関する資料を提出してもらいます。

調停委員会が話を聞くに当たっては,話しやすいように,双方から個別に話を聞くこともあります。また,遠方に居住しているなどの事情が認められる場合には,電話やウェブ会議で調停に参加することもできます。

調停委員会は,双方に解決案を提示したり,解決のための助言をしたりして,合意を目指した話合いを進めます。

養育費の調停の成立

当事者が合意に至ると,調停委員会が合意事項を最終確認し,調停は終了します(調停成立)。

調停が成立すると,裁判所は,合意内容等を記載した書面(調停調書)を作成します。当事者は,調停調書の正式な写し(正本・謄本)を申請することができます。調停調書の正本・謄本は,調停での合意内容を証明する書面となります。

調停で合意した養育費について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

養育費の調停の不成立

話合いがまとまらない場合(調停不成立)には,自動的に審判手続に移行します。

審判手続では,裁判官が,双方の言い分や提出された資料を検討した上で,養育費について決定(審判)をします。

裁判所は,審判の内容が記載された書面(審判書)を作成し,双方に告知します。

当事者は,審判の内容に不服がある場合には,不服申立て(即時抗告)をして,高等裁判所で更に争うことができます。不服申立てがなければ,あるいは,不服申立てが退けられれば,審判は確定します。

確定した審判において定められた養育費について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

養育費の「算定表」

養育費の調停・審判においては,養育費額の目安として,「算定表」が参照されることが一般的です。

「算定表」は,両親双方の収入額と,子の年齢・人数に応じ,標準的な養育費額の目安を算出するものです。調停・審判においては,「算定表」の額を参照しつつ,個別事情も考慮して,具体的な養育費額が検討されることが一般的です。

「算定表」は,下記のリンク先に掲載されています。養育費の「算定表」は,リンク先の表1~9です。子の人数と年齢に対応した表を参照してください。

「算定表」の見方について,詳しくは,リンク先の末尾に掲載されている「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」や,下記Q&Aをご覧ください。

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

夫婦関係調整(離婚)の調停では,離婚そのものだけでなく,子の親権者,養育費,同居しない親と子との面会交流,夫婦の財産の分け方(財産分与),年金分割,慰謝料などの問題についても話し合うことができます。

調停を申し立てる家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所,あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所です。

- 申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

夫婦関係調整(離婚)の調停手続

調停委員会が話を聞くに当たっては,話しやすいように,双方から個別に話を聞くこともあります。また,遠方に居住しているなどの事情が認められる場合には,電話やウェブ会議で調停に参加することもできます。

夫婦関係調整(離婚)の調停の成立

当事者が合意に至ると,調停委員会が合意事項を最終確認し,調停は終了します(調停成立)。

調停が成立すると,裁判所は,合意内容等を記載した書面(調停調書)を作成します。当事者は,調停調書の正式な写し(正本・謄本)を申請することができます。調停調書の正本・謄本は,調停での合意内容を証明する書面となります。

調停において当事者が離婚に合意すると,離婚が成立します。さらに,調停で養育費について合意すると,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

離婚はせず,今後の夫婦の生活費(婚姻費用)の分担などについて合意することもできます。

夫婦関係調整(離婚)の調停の不成立

話合いがまとまらない場合には,調停委員会の判断により,調停は終了します(調停不成立)。夫婦関係調整(離婚)の調停は,養育費や婚姻費用分担などの調停とは異なり,調停不成立となっても審判手続には移行しません。

更に裁判手続による離婚を求める場合には,家庭裁判所において,離婚訴訟(人事訴訟)を提起する必要があります。離婚訴訟の中で,離婚後の養育費の支払を求めることもできます。

別居中の夫婦の間で,夫婦や子の生活費など,婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について定めるために,家庭裁判所における調停や審判の申立てをすることができます。

原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である調停を申し立てていただきます。調停で解決できない場合には,裁判官が判断する審判の手続に進みます。

調停を申し立てる家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所,あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所です。

- 申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

婚姻費用分担の調停手続

婚姻費用分担の調停では,調停委員会(裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名以上で構成)が,夫婦の収入,子の人数や年齢などの諸事情について,双方から話を聞きます。また,原則として,双方から収入に関する資料を提出してもらいます。

調停委員会が話を聞くに当たっては,話しやすいように,双方から個別に話を聞くこともあります。また,遠方に居住しているなどの事情が認められる場合には,電話やウェブ会議で調停に参加することもできます。

調停委員会は,双方に解決案を提示したり,解決のための助言をしたりして,合意を目指した話合いを進めます。

婚姻費用分担の調停の成立

当事者が合意に至ると,調停委員会が合意事項を最終確認し,調停は終了します(調停成立)。

調停が成立すると,裁判所は,合意内容等を記載した書面(調停調書)を作成します。当事者は,調停調書の正式な写し(正本・謄本)を申請することができます。調停調書の正本・謄本は,調停での合意内容を証明する書面となります。

調停で合意した婚姻費用について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

婚姻費用分担の調停の不成立

話合いがまとまらない場合(調停不成立)には,自動的に審判手続に移行します。

審判手続では,裁判官が,双方の言い分や提出された資料を検討した上で,婚姻費用の分担について決定(審判)をします。

裁判所は,審判の内容が記載された書面(審判書)を作成し,双方に告知します。

当事者は,審判の内容に不服がある場合には,不服申立て(即時抗告)をして,高等裁判所で更に争うことができます。不服申立てがなければ,あるいは,不服申立てが退けられれば,審判は確定します。

確定した審判において定められた婚姻費用について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

婚姻費用の「算定表」

婚姻費用分担の調停・審判においては,婚姻費用分担の目安として,「算定表」が参照されることが一般的です。

「算定表」は,夫婦双方の収入額と,子の年齢・人数に応じ,標準的な婚姻費用分担の目安を算出するものです。調停・審判においては,「算定表」の額を参照しつつ,個別事情も考慮して,具体的な婚姻費用分担が検討されることが一般的です。

「算定表」は,下記のリンク先に掲載されています。婚姻費用の「算定表」は,リンク先の表10~19です。子の人数と年齢に対応した表を参照してください。

「算定表」の見方について,詳しくは,リンク先の末尾に掲載されている「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」や,下記Q&Aをご覧ください。

家庭裁判所における調停や審判で取り決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対し,支払を促す制度として,履行勧告があります。

家庭裁判所に履行勧告の申出をすると,家庭裁判所は,必要な調査を行った上で,支払義務者に対し,取り決められたとおりに支払うよう勧告をします。

履行勧告の申出は,養育費等の義務を定める手続をした家庭裁判所に対して行います。

履行勧告の申出は,書面によっても,口頭によっても行うことができます。電話によって申出をすることもできます。

履行勧告の手続に費用はかかりませんが,支払わない人が勧告に応じない場合に支払を強制することはできません。

また,履行勧告は,家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟で定められた事項について行われるものです。公正証書など,その他の方法により当事者間で合意したものに関しては,履行勧告を申し出ることはできません。

調停・審判などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人(債務者)に対し,支払を強制する制度として,強制執行があります。

強制執行には,いくつかの種類がありますが,養育費や婚姻費用の支払を受けるために主に用いられるのは債権執行です。

債権執行とは,支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が債権差押命令を出し,債務者の持っている債権(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受けるための手続です。

これにより,差し押さえた債務者の給料/預貯金を,債務者の勤務先/金融機関(債権執行手続の中では「第三債務者」と呼ばれます。)から受け取ることができるようになります。

債権執行は,どの裁判所に申し立てるのか

債権執行は,原則として,債務者の住所地を管轄する地方裁判所(※家庭裁判所ではありません。)に申し立てます。

- 申立先の裁判所を調べたい場合は,「申立書提出先一覧(地方裁判所)」をご覧ください。

債権執行の申立ては,申立書などの必要書類を地方裁判所に提出(窓口での提出でも,郵送でも可)することによって行います。

申立方法等については,債権執行(養育費等に基づく差押え)をご覧ください。

裁判所の手続などで取り決められた養育費であっても,その後に,予定していなかった収入の変動,子どもの進学,再婚などの事情の変更があった場合は,増額や減額を求めることができます。

裁判所の手続などで取り決められた婚姻費用分担についても,同様に事情の変更があった場合は,増額や減額を求めることができます。

その手続は,養育費や婚姻費用の支払を求める場合と同様に,家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である調停を申し立てていただきます。調停で解決できない場合には,裁判官が判断する審判の手続に進みます。

申立てや手続の詳細については,養育費の調停・審判や婚姻費用分担の調停・審判と同様ですので,そちらをご覧ください。