破産手続について(手続中・過去に手続をした方)

破産手続について(債権者の方)

個人再生手続について

民事再生手続について

会社更生手続について

特別清算手続について

その他全般

破産手続について(申立てを検討中の方)

- 1.破産手続とは、どのような手続ですか。

- 破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は、破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で、法律が定める優先順位に従い、債権者に平等に分配(配当)します。分配(配当)が終わると、手続は終了します。

なお、個人の破産事件において、破産の手続をとっただけで債務が消えるわけではありません。債務の支払をする責任を法的に免れるためには、別に免責許可の申立てを行い、裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。個人の自己破産申立てでは、通常、破産手続の開始と免責許可の申立てを併せて行います。破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為等の法律上定められた免責不許可事由がある場合には免責の許可が受けられないことがあります。

- 2.破産手続では、必ず破産管財人が選任されるのですか。

- 破産法では、破産管財人が選任される「管財事件」として手続を進めるのが原則とされています。ただし、債務者の財産が極めて少なく、財産を換価してもその中から破産手続の費用も支出できないと確実に認められる場合には、破産管財人を選任せずに破産手続を終了することもあります。これを「同時廃止事件」といいます。管財事件となるか同時廃止事件となるかは、裁判所の専決事項です。

- 3.「管財事件」と「同時廃止事件」のどちらになるかは、どのように決まりますか。

- 債権者等の利害関係人はもとより、広く社会一般から破産手続に対する信頼を得るためには、破産者の資産、負債及び免責等について破産管財人が調査を行い、その結果を債権者に報告する「管財事件」として進め、破産手続の公平性・透明性を高めることが望ましいといえます。

当部では、申立人の事前の調査を踏まえ、次のような場合は、原則として「管財事件」として取り扱っています。

【管財事件として取り扱われる場合の例】

① 債務者に、33万円以上の現金がある場合

② 債務者に、20万円以上の換価対象資産がある場合(預貯金、保険の解約返戻金、未払報酬・賃金など)

③ 債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合

④ 債務者の資産調査が必要な場合

⑤ 債務者が法人の場合

⑥ 債務者が法人の代表者又は個人事業者の場合

⑦ 債務者の免責調査を経ることが相当な場合

- 4.破産の申立てにかかる費用はいくらですか。

- 原則以下のとおりです。

申立てに必要な費用はこちら(PDF:77.2KB)

申立手数料は収入印紙、予納郵券は郵便切手で納付してください。

予納金(官報公告費用)の給付方法の詳細はこちら〔破産Q6〕

※郵便料金の改定に伴い、令和6年9月24日から、予納郵便切手が変更になりました。

- 5.郵便切手・収入印紙を購入できる売店はありますか。

- ビジネス・コート内に売店はありません。近隣に購入できるコンビニエンスストアや郵便局はあります。

- 6.官報公告費用の予納はどのようにすればよいですか。

- 官報公告費用の納付方法としては、現金(霞が関庁舎又は中目黒庁舎での窓口納付)、振込、電子納付があります。ご希望の納付方法に沿った保管金提出書等を、当部から交付しますので、保管金提出書等を受領した後、速やかに納付の上、保管金提出書等を裁判所(出納第二課)へ提出してください。なお、電子納付は、納付後に裁判所へ保管金提出書を提出する必要がなく、納付手数料や交通費がかからないため、他の方法より簡便です。

電子納付の登録方法はこちら

- 7.破産の申立てをする際に債権者等への送付用に提出する必要がある民事第20部の封筒は、どこでもらえますか。また、封筒に貼付する宛名ラベルは、何枚必要ですか。

- 民事第20部の封筒は、当部の受付係のほか、東京地裁本庁舎14階民事訟廷事件係に備え置いています。

破産の申立てをする際、当部の封筒に宛先を記載するか宛名ラベルを貼付して提出してください。郵送による申立てで、お手元に封筒がない場合には、宛名ラベルだけを同封していただいても結構です。

宛先を記載した封筒(又は宛名ラベル)は、債権者宛はそれぞれ1枚、申立代理人宛は2枚準備してください。

- 8.法人の破産申立ての場合、銀行口座の通帳写しは添付しなくてよいですか。

- 法人の破産申立てでは疎明資料として通帳の写しを裁判所に提出していただく必要はありません。破産手続開始決定後、破産管財人に引き継いでください。

- 9.「即日面接」とは何ですか。

- 即日面接とは、元々は弁護士が代理人として申し立てる個人の同時廃止希望の自己破産申立て事件について、申立日及びその翌日から起算して3開庁日以内に、裁判官が申立代理人との面接を行い、同時廃止が相当であると判断した場合に、面接当日の午後5時付けで破産手続開始決定及び同時廃止決定を行う運用をいいます。現在では、同時廃止が相当であるとして申し立てられた個人の自己破産事件のみならず、管財手続での処理が相当であるとして申し立てられた個人又は法人の自己破産事件についても、同様に面接を行っています。

即日面接は、多数の破産事件の申立てがされる当部において、適正かつ迅速に手続を進めることを目的として、平成11年4月に導入されました。

即日面接は、弁護士である申立代理人への信頼を基礎としており、申立代理人が事前に十分な調査を行っていることを前提に、裁判官が、問題点等について、申立代理人に口頭で確認しています。

そうすることで、同時廃止を希望する事件については、即時に同時廃止事件と管財事件を振り分けることが可能となります。面接の結果、裁判官が同時廃止相当であるとの心証を形成できなかったときは、その事件は直ちに管財事件に振り分けることになり、申立代理人の再調査を待って再面接を行うことや、資料の追完を受けることは想定していません。

- 10.即日面接はどのように行われますか。

- 令和2年から、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、即日面接を原則として電話で行うようになりました。令和5年7月現在、対面による面接は、対面面接を要すると申立代理人が判断されたものに限って行っています。

電話面接による場合も、ビジネス・コートにおける対面面接による場合も、面接は、申立書受付日当日及びその翌日から3開庁日以内(面接受付時間は午前9時15分~午前11時30分、午後1時~午後2時)に行っています。

申立てを受理し、審査が終了した後、書記官から当該事件の事件番号や面接期限等をご案内いたします。郵送により申立てをされた場合は、当部からの電話連絡をお待ちください。

なお、面接の予約は必要ありませんので、お伝えした面接期限までの面接受付時間内に、申立代理人がビジネス・コートに来庁するか、指定した電話番号にお電話ください。その際、事件番号、債務者名及び面接希望である旨をお伝えください。

電話面接を原則とする運用は、今後変更される可能性がありますが、その際はホームページ上でお知らせします。

- 11.当初から管財事件として破産の申立てをする場合にも、面接をする必要がありますか。

- 当部では、申立代理人弁護士が管財手続を希望して自己破産の申立てをした場合にも、申立日及びその翌日から起算して3開庁日以内に、申立代理人と裁判官が面接を行う運用としています。

裁判官は、その面接において、申立代理人から、予想される管財業務の内容等の必要な事項を聴取し、それに基づき、当該事案に適した破産管財人候補者を速やかに選定します。

面接の方法は、同時廃止を希望する場合と同様ですので、〔破産Q10〕を参照してください。また、管財事件として破産の申立てをする場合も、上記のとおり面接をする必要がありますので、破産手続開始申立書の即日面接希望の有無の選択欄は、「希望する」にチェックしてください。

- 12.打合せ補充メモ(法人用)(個人用)の書式はどこで入手できますか。

- こちらの書式を利用してください。また、打合せ補充メモには、別紙として預かり金・回収金精算書を添付してください。

【打合せ補充メモ(個人用)】(PDF:191KB)(Word:20KB)

【打合せ補充メモ(法人用)】(PDF:208KB)(Word:21KB)

【預かり金・回収金精算書】(PDF:55KB)(Excel:11KB)

破産手続について(手続中・過去に手続をした方)

- 13.破産をしたのですが、破産手続や免責の結果を忘れてしまいました。電話で教えてもらえませんか。

- 事件番号を確認のうえ、お問い合わせください。電話では本人確認ができないため、住所や生年月日のみでは回答できません。当時の申立代理人にお問い合わせください。

証明申請については、証明申請等の書式例をご覧ください。

- 14.債権者の追加、変更をしたいのですがどうすればよいですか。

- 当部の運用上、裁判官との面接が終了すると直ちに破産手続開始決定に向けた準備に入りますので、申立代理人は、破産申立て前に十分に債権者(支店等の担当部門、債権譲渡の有無等)を確認してください。

破産手続開始決定後に債権者の追加や変更が判明した場合、管財事件と同時廃止事件で扱いが異なります。

管財事件の場合には、破産管財人に債権者追加の報告書副本とともに新たな債権者宛封筒を直送し、破産管財人から新債権者に通知をするよう依頼してください。

同時廃止事件の場合には、以下の書式を参考に、申立代理人から、通知書を新たな債権者に対し直接郵送又はFAXし、免責審尋期日前に通知してください(その際、当部の封筒は使用しないでください。)。また、新たな債権者が判明した場合は上申書①を、代位弁済等に伴い破産債権の名義変更届が提出された場合は上申書②を、当部に速やかに提出してください。

【通知書】 (PDF:117KB)(Word:19KB)

【上申書①(新債権者用)】 (PDF:122KB)(Excel:13KB)

【上申書②(債権者移転用)】(PDF:86KB)(Word:18KB)

- 15.異時廃止決定、終結決定、免責許可決定の確定証明は、どのように申請すればよいですか。

- こちらのページの書式を利用して申請してください。申請に当たっては、同ページの「証明申請をする方へ」及び各申請書下部の注意書をよく読んで申請してください。

破産手続について(債権者の方)

- 16.取引をしている会社が破産したと聞いたのですが、詳しいことを教えてくれませんか。

- 破産手続は非公開の手続なので、事件番号や事件の内容についてお答えすることは一切できません。

破産手続開始決定がされた場合には、その旨が官報に掲載されますので、官報を確認してください。また、破産者が知れたる債権者として裁判所に届け出ている債権者に対しては「破産手続開始通知書」という書面を封書で郵送しています。その書面には、事件番号、破産者の氏名・住所、破産管財人の氏名・連絡先、債権者集会等の期日、破産者代理人弁護士の氏名・連絡先及び破産裁判所の担当係と担当書記官名が記載されています。債権者の方は、破産手続開始決定通知書が届くまでしばらくお待ちください。(債権者集会については〔破産Q24〕、官報については〔全般Q1〕を参照)

- 17.官報を見たのですが、債権者宛ての破産手続開始通知書が私には届きません。どうしたらよいですか。

- 管財事件の場合には、破産管財人に連絡していただき、破産手続開始通知書等一式を受領してください。破産管財人の連絡先が分からない場合には、裁判所に連絡し、事件番号と破産者名をお知らせいただければ、破産管財人事務所の電話番号をお伝えします。

- 18.債権者ですが、破産管財人の住所を教えてください。

- 裁判所に、事件番号と破産者名をお知らせいただければ、破産管財人の連絡先をお伝えします。住所等必要な情報は破産管財人におたずねください。

- 19.裁判所から、お金を貸した債務者について破産手続開始通知書が送られてきました。どうすればよいですか。

- 管財事件か同時廃止事件かで違いがあります。

管財事件の場合、通知書に破産管財人の氏名が記載されています。原則として、破産管財人が破産した債務者の財産状況等を報告する集会(債権者集会)が開催されますので、債権者集会への出席を希望される場合には、通知書に記載された日時場所にお越しください。債権者集会への出席は任意ですので、出席しなくても配当を受けられなくなるといった不利益はありません。

同時廃止事件の場合、通知書には、破産手続を開始すること及び同時に破産手続を終了させる決定(破産廃止決定)をすること、破産者の免責についての意見申述期間が記載されています。管財事件のような債権者集会は行われませんので、債権者の方は、意見申述期間内に免責について意見を述べることができるほかは、特に関与いただく必要はありません。免責について意見を述べたい場合、〔破産Q23〕を参照してください。

- 20.破産債権届出書が破産手続開始通知書とともに送られてきました。これは何ですか。

- 破産債権届出書は、破産した方に対して、破産手続の開始前に、お金を貸したとか、何かの代金を支払ってもらっていないなどの金銭支払請求権を有する人(破産債権者)が、破産管財手続の配当に参加するための書類です。

破産債権の届出をする場合、「破産債権者の表示」及び「届出破産債権の表示」に必要事項を記載し、証拠書類のコピー等の必要書類を添付した上で、定められた期限までに到着するように、「破産手続開始通知書」の1(4)に記載された破産管財人宛に送付してください。「届出破産債権の表示」に記載しきれないときは、別紙を利用して追加の記載をしていただいて差支えありません。提出期限内にこの届出をしないと、配当を受けられないことがありますので、ご注意ください。

なお、同時廃止事件では配当が行われないので、破産債権届出書は送付されません。

- 21.破産事件について、自分が債権者として記録に記載されているのか教えてくれませんか。また、破産者の生年月日・住所・氏名の読み方を教えてください。

- 電話でお答えすることはできません。当該破産事件の記録の閲覧をするか、管財事件の場合には破産管財人に、同時廃止事件の場合には申立代理人にお問い合わせください。

破産事件の記録の閲覧を希望する場合、〔破産Q22〕も参照してください。

- 22.破産事件の記録は、誰でも閲覧することができるのですか。

- 破産事件の記録を閲覧できるのは、利害関係人に限られています(破産法11条1項)。

ここでいう利害関係人とは、破産者本人、申立代理人、債権者など、法律上の利害関係人のことを指します。よって、破産者本人の配偶者や親族、不動産取得希望者、株主は、法律上の利害関係人にあたらないため、閲覧をすることはできません。

また、事件記録を期日や事務処理等で使用中の場合など希望日に閲覧できない場合があります。

記録の閲覧には、一般的には利害関係を疎明する書類、本人確認書類(代理人の場合は委任状)の提出が必要ですが、具体的には担当係でご案内しますので、事件番号と破産者名を明示のうえ、事前にお問い合わせください。

また、こちら(民事事件記録の閲覧・謄写のご案内)も参照してください。

- 23.私がお金を貸した債務者(破産した方)の免責に関して意見を述べたいです。どうすればよいですか。

- 債権者は、破産した債務者の免責を許可すべきかどうかについて、意見を述べることができます。

破産手続開始通知書に、免責に関する意見を述べる期間(意見申述期間)が記載されていますので、その期間内に破産裁判所宛てに意見を記載した書面を郵送してください(期間内必着)。当部に直接持参して提出することもできます。

意見書には、免責に関する意見のほか、事件番号(令和○年(フ)第○○○○号)、破産者の氏名及び作成日付を記載し、作成者の記名と押印(認印)をしてください。

意見書のひな型は特にありませんが、作成する際にはA4用紙を使用して左側に余白(3cm程度の綴じしろ)を設けてください。また、片面印刷(手書きの場合は表面のみ記載)で提出してください。

- 24.破産事件の債権者ですが、債権者集会には出席しなければならないのですか。

- 債権者集会では、主に破産管財人から、破産者が破産に至った経緯、行った管財業務の内容や破産財団の現状等について説明・報告があります。出席した債権者は、それに対して質問をしたり、意見を述べたりすることができますが、出席は任意ですので、そのような希望がなければ出席する必要はありません。

債権者集会で行われた内容を知りたい場合には、破産管財人に直接お問い合わせください。

個人再生手続について

- 1.個人再生手続とは、どのような手続ですか。

- 個人再生手続は、住宅ローンを除く借金などの総額が5000万円を超えない、将来の継続的な収入がある個人の方が、その収入から借入金などを分割返済する計画(原則3年以上5年以内)を立て、生活の立て直しを図るための手続です。

民事再生法の特則として定められており、小規模個人再生手続(再イ)と給与所得者等再生手続(再ロ)があります。通常再生手続(再)は個人再生係では扱っていませんので、法人の再生事件や事件符号が(再)の事件は、合議係にお問い合わせください。

手続の基本的な流れは、以下のとおりです。

申立て →開始決定 →債権届出(債権調査) →再生計画案の提出 →再生計画案の決議又は意見聴取 →再生計画の認可 →(再生債務者による)再生計画に基づいた弁済

- 2.個人再生の申立てにかかる費用はいくらですか。

- 原則、以下のとおりです。

1 申立手数料 1万円(収入印紙)

2 官報公告費用

1万5120円(中目黒庁舎で現金納付する場合は1万6000円)

3 郵便切手

郵便料金の改定に伴う変更があります。

詳細は〔個人再生Q3〕掲載の申立書類(PDFファイル)をご参照ください。

- 3.申立て時に必要な書類は何ですか。

- 【申立書類】(PDF:186KB)を参照してください。

※郵便料金の改定に伴い、令和6年9月2日から、予納郵便切手が変更になりました。

- 4.個人再生の申立ては弁護士に相談したほうがよいですか。

- 個人再生手続は債権者一覧表や再生計画案が作成できないと手続が進められず、最終的には手続が廃止により終了することになります。個人再生手続を選択することも含め、弁護士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

- 5.個人再生を申し立てた後の手続の流れは、どのようになりますか。

- 当部では、申立書を審査したうえで全件につき個人再生委員を選任しています。個人再生委員は、裁判所の補助機関として再生債務者の財産及び収入の状況を調査し、手続開始について意見を述べますので、裁判所から個人再生委員を選任した連絡があった場合は、申立書等の副本を早急に個人再生委員に直送してください。

また、分割弁済の履行テストとして、計画弁済予定額を個人再生委員の指定する口座に毎月申立人から振り込むことになります。決して振込漏れのないようにしてください。

- 6.再生債権者一覧表の作成について、注意すべきことはありますか。

- 個人再生手続は、申立て時に債権者一覧表の提出が義務付けられていることに加え、その記載内容を再生債権者が争う意思がないときは、再生債権者から再生裁判所に再生債権届出をしなくてもよく、その記載と異なる届出をしなければ債権者一覧表記載どおりの届出があったものとみなされます(いわゆる「みなし届出」)。

そのため、再生手続開始後は、一覧表の訂正が一切認められなくなります。申立代理人は、申立て前に十分な債権調査を行ったうえで、債権者名や債権額に誤りがないように作成してください。なお、債権者一覧表に誤記があると、みなし届出のため誤った債権者や確定しない債権額の届出があったとみなされ、適正な再生計画案が作成できず手続が廃止されることもありますので、ご留意ください。

- 7.個人再生手続が開始されるとどうなりますか。

- 個人再生委員の調査の結果、開始相当の意見が出されると、裁判所は再生手続開始の決定を行い、債権届出の提出期限や異議申述期間、再生計画案の提出期限等を定めます。再生債務者及び再生債権者は、各期限までに各手続を行ってください。期限を守らないと、債権届出として扱われなかったり、手続が廃止されたりすることもありますので、ご注意ください。

再生手続開始決定の内容は、知れたる当事者に決定正本又は開始通知を送付するとともに、官報公告を行います。

なお、手続が開始されると再生債権者に対する弁済は禁止されますので、ご注意ください。

- 8.債権届出書は提出する必要がありますか。<債権者>

- 債権者一覧表に記載されている内容に争いがなければ、債権届出書を提出しなくても債権届出をしたものと扱われます(いわゆる「みなし届出」)。

債権者一覧表に記載されていない、金額が違うといった場合は、債権届出期間内に裁判所に債権届出書を提出する(期限内必着)ことにより、その記載内容で届け出たことになります。期間内に届出がなかった場合は、債権者一覧表の記載のない部分、異なる部分については、当該個人再生手続では扱われませんのでご注意ください。

- 9.債権届出期間が経過したら、どのように対応すればよいですか。<申立人>

- 原則債権届出期限の翌々営業日に、裁判所から申立人に対し、債権届出書を普通郵便で送付します。中目黒庁舎での受領、レターパックでの送付等普通郵便以外での送付を希望する場合は、事前に個人再生係にお知らせください。

申立人は、債権届出書を受領した後、個人再生委員にその写しを送付するとともに、届出内容(みなし届け出分を含む)を確認の上、債権認否一覧表を異議申述期間の初日までに裁判所に提出してください。

届出債権に異議がある場合は、異議申述期間内に、当該債権者に対し異議申述を行ってください。

- 10.再生計画案は、どのように作成すればよいですか。<申立人>

- 再生債務者の資産等に照らし、法定の最低弁済額、清算価値、(可処分所得)を確認し、弁済額と弁済期間を定めて、個人再生委員と相談の上、再生計画案を作成します。作成した再生計画案は、提出期限までに裁判所に必着するよう提出してください。期限内に裁判所に提出されなかった場合には、手続が廃止されますので、ご注意ください。

また、再生計画案は債権者に送付しますので、債権者数分の副本も裁判所に提出してください。なお、届出等により債権者への通知先が変わっていることもありますので、それを踏まえた宛名ラベルの提出もお願いします。

計画案提出後、再生計画案を修正した場合は当初の作成日を変更することはせず、○月○日作成の下に○月×日修正と併記するようにしてください。

- 11.再生計画案提出後の手続はどうなりますか。

- 個人再生委員から付議相当の意見が出されると、裁判所は再生計画案の決議(小規模個人再生)あるいは意見聴取(給与所得者等再生)を行います。これらの決定は、知れたる当事者に正本を送付又は内容を通知するとともに、官報公告を行います。

その後、回答期限までに出された回答書あるいは意見書を踏まえ、再生計画案が再生債権者により否決される等の問題がなければ、個人再生委員の意見を踏まえて、裁判所が再生計画の認可決定を行います。認可決定は官報公告され、認可決定が確定すると個人再生手続は終結します。

- 12.再生計画案に同意したくない場合、どうすればよいですか。<債権者>

- 小規模個人再生事件の場合、再生債務者の作成した再生計画案に同意しない再生債権者は、不同意回答書面を回答期限までに裁判所に提出してください。電話や口頭では、不同意の回答をしたことになりません。

なお、小規模個人再生手続は、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、不同意の議決権の額が議決権者の総額の2分の1を超えないときは可決したものとみなされます。

給与所得者等再生事件の場合、小規模個人再生と違い、再生計画案について再生債権者の決議をとる形ではなく、再生債権者から意見聴取を行う形になりますので、不同意の意見を出しても再生計画案に影響はありません。

不認可事由の有無については意見を述べることができますので、それらがある場合は意見書を裁判所に提出してください。

- 13.再生計画認可後の手続はどうなりますか。

- 再生計画認可決定が確定すると、個人再生手続は終結し、再生債務者自身が再生計画どおりに分割弁済をしていくことになります。認可決定が確定したところで事件が終結するので、民事再生手続と異なり、弁済について裁判所の監督はありません。

認可決定が確定したかどうかは、決定が官報に掲載公告されますので決定日から1か月程度経過後にお問い合わせください。(官報については〔全般Q1〕を参照)

- 14.知人について再生手続が開始(認可)されたと聞きましたが、詳細を教えてもらえますか。

- 個人再生係では申立人又は利害関係人以外からの事件の問い合わせには一切回答していません。利害関係人(債権者等)からの問い合わせについても、事件番号及び債務者名が判明しない問い合わせについてはお答えできかねますので、官報を調べるなどして事件番号等を確認してからお問い合わせください。新聞報道等がされている事件については、当部の企画係にお問い合わせください。また、法人や個人の通常再生事件(事件符号が「(再)」のみの事件)は、合議係が担当しています。

民事再生手続について

- 1.民事再生手続とは、どのような手続ですか。

- 民事再生手続は、経済的に苦しい状況にある法人や個人(債務者)が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。

債務者は、事業を継続しながら、再生計画のとおりに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。また、この手続では、債権者等の関係者にとって公平で透明なものとするために、債務者から、財産の状況などについて情報の提供を受けたり、必要に応じて債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行なう管財人が選任されたりします。返済の段階でも、一定の期間は返済の監督又は管理が続けられるほか、返済しなかった場合には、債権者が債務者の財産に対して強制執行をすることができます。

- 2.通常の民事再生手続は、どのような特徴がありますか。

- 資金繰りが苦しい状況にあれば、経済的に行き詰まる前の状態でも、申立てをすることができる手続です。

また、破産事件と異なり、再生手続が開始された後も、原則として事業は継続し、再生債務者を監督する監督委員が選任されますが、経営者は交代しません。しかし、例外的に管財人が選任された場合には、経営者は、自ら事業を継続することはできなくなります。

このほか、この手続では、債務者自ら債権者への説明会を開くほか財産状況や再建の見込みなどの情報を積極的に提供するなど債権者にとって、手続が公正で透明なものとなっている点などの特徴があります。

- 3.東京地方裁判所倒産部(民事第20部)における民事再生手続の運用の特徴を教えてください。

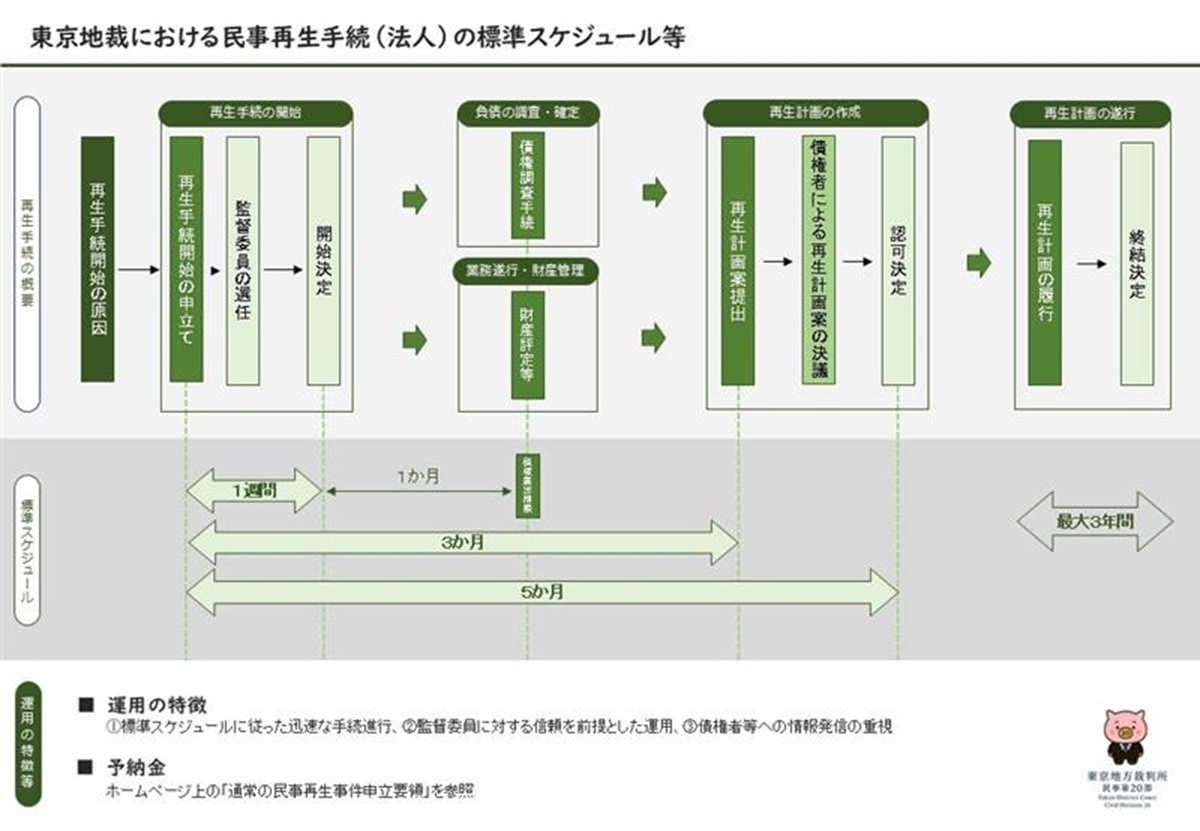

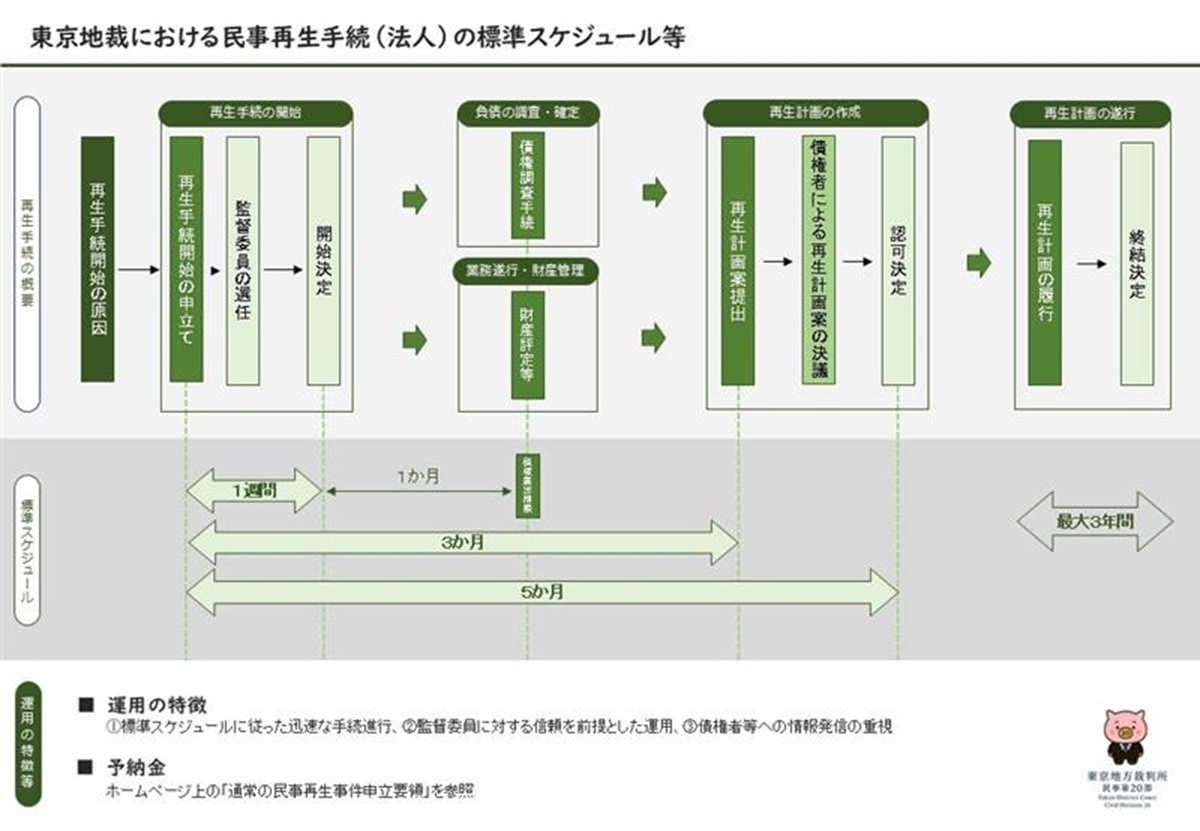

- ①標準スケジュールに従った迅速な手続進行、②監督委員に対する信頼を前提とした運用、③債権者等への情報発信の重視、などです。

再生手続は、再生債務者の自主再建の意欲を尊重することを基本とする手続であり、事業を熟知した再生債務者自らが主体となって事業の再生に向けた取組みを行うため、迅速な手続の進行が可能となっており、これを前提として、標準的なスケジュールを策定しています。

また、当部では、原則として、全ての再生債務者申立て事件について、倒産事件の経験が豊富な弁護士を監督委員に選任しており、この監督委員によって、公正・適正な手続進行の確保が図られています。再生手続は、再生債務者自らが主体となって手続を進行させるため、債権者の立場からすれば、再生債務者の業務遂行や手続の追行が公正に行われているかどうかについて不安を抱くことも多いと考えられますが、監督委員は、申立て直後から再生計画の履行監督まで手続の全般に及んで関与することが予定されていることから、再生手続に対する債権者の信頼を得る上で中核的な役割を担っているということができます。

さらに、債権者に対する適時適切な情報の提供も手続の信頼性を確保する重要な要素で、当部では、再生債務者に対し、申立て直後に再生債務者主催の債権者説明会を開催することを始め、債権者に対する十分な情報発信を求めています。

- 東京地裁における民事再生手続(法人)の標準スケジュール等(PDF:130KB)

- 4.民事第20部に民事再生を申し立てる場合は、どのようにすればよいですか。

- 裁判所で早期に事案を把握し、再生手続開始申立後に手続を円滑に進めるために必要十分な事情を把握しておく必要があることから、「再生事件連絡メモ(法人・個人兼用)」に必要事項を記入し、申立予定日の開庁3日前までに法人の場合は登記事項証明書(申立日から1か月以内に発行されたもの)、個人の場合は住民票の写し(申立日から3か月以内に発行されたもの)を添付して、FAXで連絡してください。

再生事件連絡メモを受信したときは、担当書記官が、申立人代理人から、電話で監督委員の選任や事件進行の参考となる事項を聴取しています。

特殊な事件で、申立代理人から要請のあった場合等を除き、事前相談等は実施していません。

詳細は、以下の資料を参照してください。

【申立要領】(PDF:224KB)

【再生事件連絡メモ】(PDF:103KB)

【申立て時の聴取事項一覧表】(PDF:106KB)

※郵便料金の改定に伴い、令和6年10月1日から、予納郵便切手が変更になりました。

- 5.民事再生の申立てにかかる費用はいくらですか。

- 民事再生の自己申立てをする場合の金額は、原則〔民事再生Q4〕掲載の申立要領のとおりです。

※郵便料金の改定に伴い、令和6年10月1日から、予納郵便切手が変更になりました。

会社更生手続について

- 1.会社更生手続とは、どのような手続ですか。

- 会社更生手続は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、当該株式会社の事業の維持更生を図る手続です。

一般的に、会社更生手続は、①申立て、②保全措置、③開始決定、④債権の届出・調査・確定、⑤財産評定、⑥更生計画案の提出・決議・認可、⑦更生計画の遂行、⑧終結という流れで進行します。

- 2.保全措置とは、どのような手続ですか。

- 会社更生法は、更生手続開始の申立てがあった時からその決定があるまでの間、開始前会社の業務を維持するとともに、その財産の隠匿や散逸を防止し、将来、更生手続が開始されたときにその後の更生手続を円滑ならしめるために、更生手続開始の申立てに伴う保全措置について定めています。

この保全措置の主なものには、①開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる保全管理命令、②調査委員に対し、更生手続開始決定の判断の前提となる事項等について調査を命ずる調査命令、③開始前会社に対し、債務の弁済等を禁ずる弁済禁止等の保全処分、④係属中の他の倒産手続や強制執行手続等の中止を命ずる中止命令、⑤全ての更生債権者等に対し、強制執行手続等の禁止を命ずる包括的禁止命令などがあります。

- 3.更生手続が開始されると、どのような効果がありますか。

- 更生手続が開始されると、更生会社の事業の経営権及び財産の管理処分権は管財人に専属し、更生会社に対する債権や担保権については、更生手続開始後は、原則として、更生債権や更生担保権として、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができなくなります。

また、他の倒産手続、保全・執行手続、国税滞納処分等は禁止され、既に係属しているこれらの手続は中止又は失効します。

- 4.「更生債権」、「更生担保権」とは、どのようなものですか。

- 「更生債権」とは、更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は会社更生法2条8項各号に掲げる権利で、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいいます。

一方、「更生担保権」とは、更生手続開始当時、更生会社の財産につき存する特別の先取特権、質権、抵当権、商法又は会社法の規定による留置権の被担保債権であって、更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は会社更生法2条8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいいます。

また、更生債権と更生担保権を総称して、「更生債権等」といいます。

- 5.更生会社に対して更生債権や更生担保権がある場合、どうすればよいですか。

- 更生債権者や更生担保権者が更生手続に参加するためには、原則として裁判所が定める債権届出期間内に更生債権等の届出をする必要があります。

債権届出期間等については、会社更生手続が開始されると、官報に掲載して公告がされるほか、知れている更生債権者や更生担保権者に対しては、更生債権等の届出をすべき期間や更生債権等の調査をするための期間等を記載した通知書、更生債権(更生担保権)届出書、及び注意書などの書面を管財人経由で送付させていただきますので、内容をご覧になって、債権届出期間内に、更生債権(更生担保権)届出書など必要書類一式を管財人宛てに提出していただくことになります。

- 6.民事第20部に会社更生を申し立てる場合、どのようにすればよいですか。

- 会社更生申立てに伴う初期段階での混乱を回避し、会社財産や事業価値の劣化を最小限にとどめるためには、申立て前の裁判所との打合せ(事前相談)が重要です。当部では、事前相談がされることを前提に、更生手続開始の申立てと同時にされる保全管理命令の申立てについても即日発令する運用です。会社更生の申立てを考えている場合には、早めに事前相談を申し入れてください。

事前相談においては、①申立ての確実性・予定を確認するほか、②更生手続開始の見通しとの関係で、(ⅰ)更生手続を選択する理由、(ⅱ)主要金融機関や取引先との交渉状況・申立て後に予想される事態、(ⅲ)申立てを前提とした資金繰り、(ⅳ)スポンサー選定等を含めた更生の見通し、③保全措置の関係で、(ⅰ)管理型・DIP型更生手続のどちらを想定しているか、(ⅱ)保全管理命令を発令する場合には、保全管理人団が押さえるべき拠点、(ⅲ)申立代理人側の協力体制、(ⅳ)少額弁済として弁済禁止から除外すべき金額、(ⅴ)他の手続の中止命令・包括的禁止命令の要否等、事案に応じて必要な内容を確認します。その際、①申し立てる会社についての会社更生に関する概要が分かるメモ(相談カード)、②会社の登記事項証明書、③計算書類等、④資金繰り表等の資料を用いることが有用です。

通常、事前相談は続行し、申立書、添付書類・疎明書類の準備、予納金の納付、保全措置の段取りが決まった段階で事前相談は終了します。

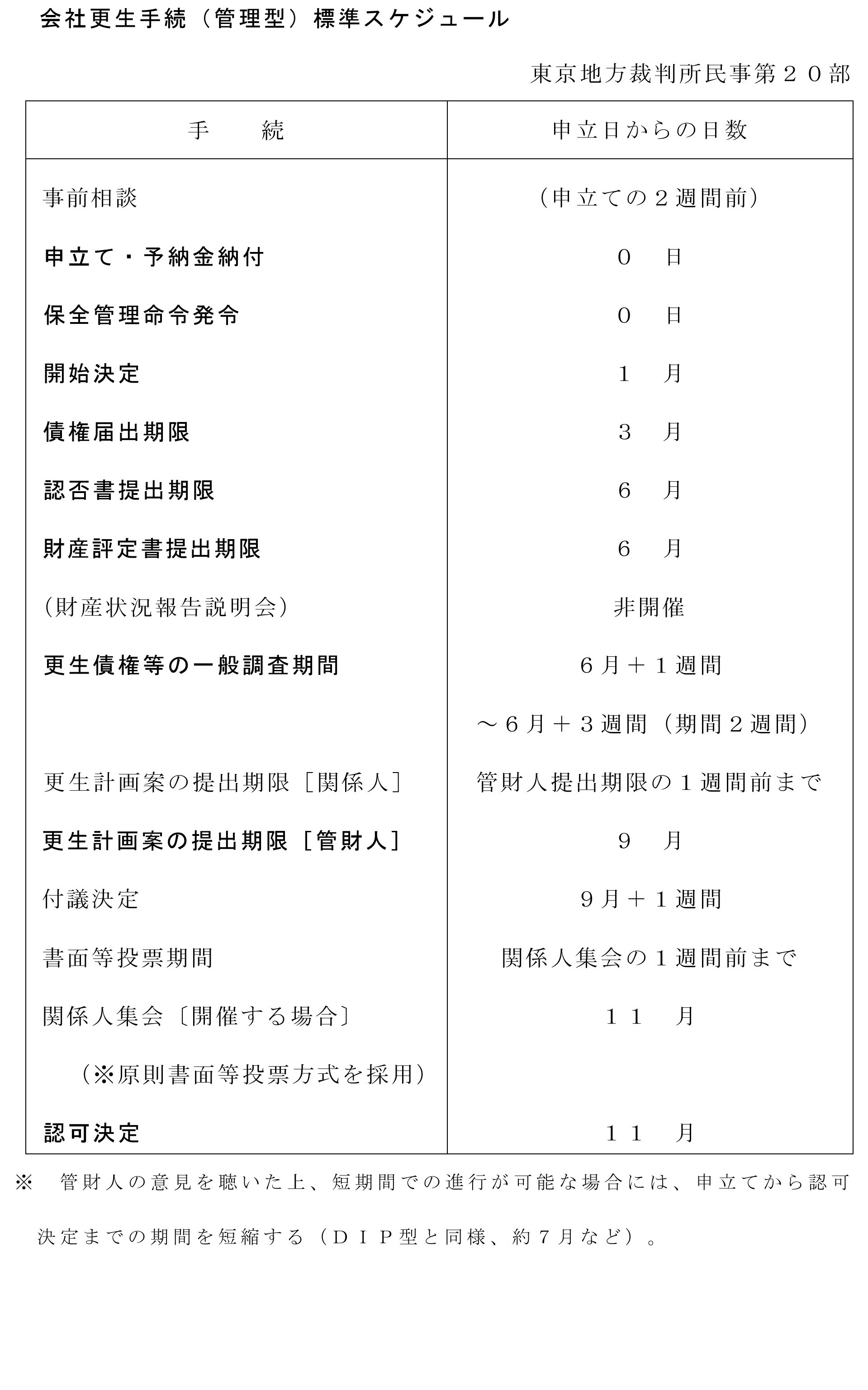

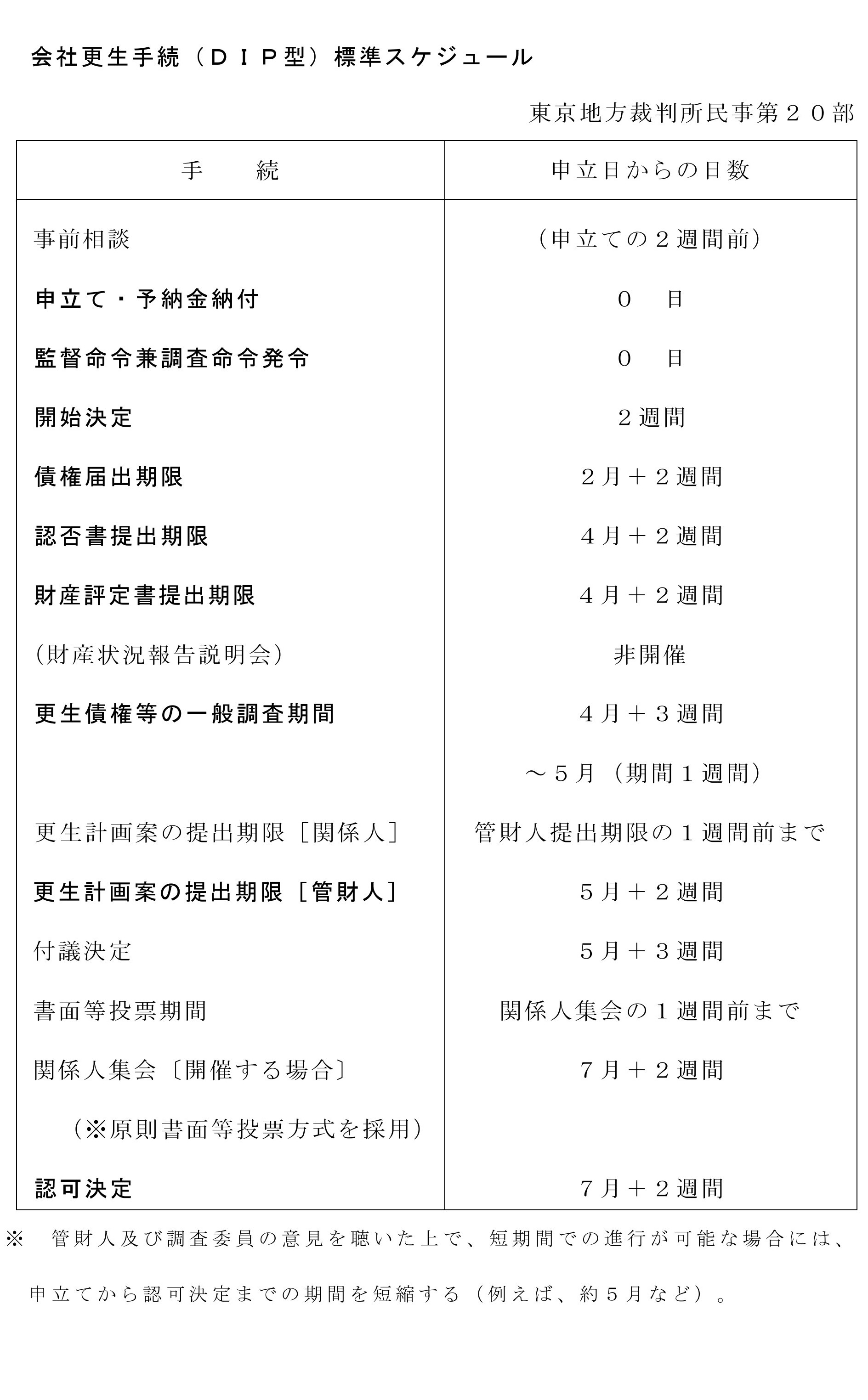

- 7.民事第20部における会社更生手続の標準的なスケジュールを教えてください

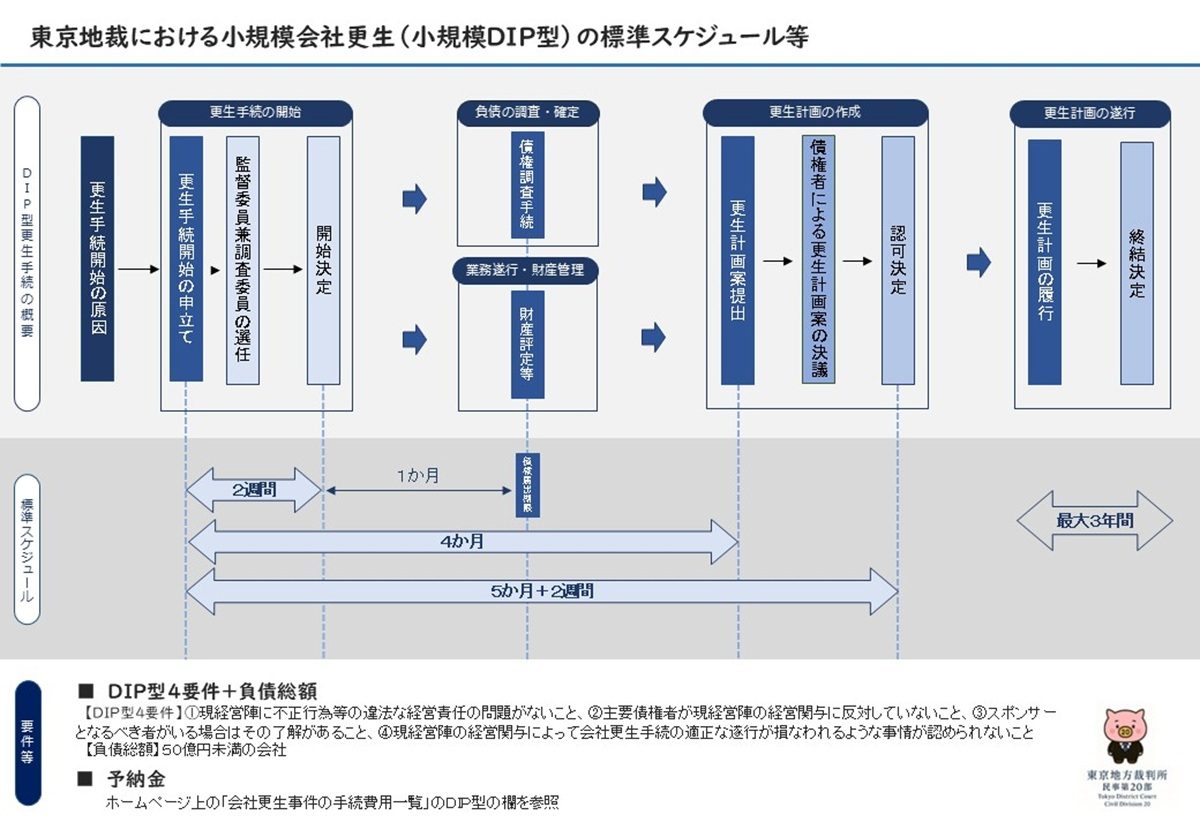

- 管理型とDIP型の各標準スケジュールは以下のとおりです。個別の事案では、標準スケジュールを参考に、個々の事案の実情に合わせ適宜手直しをして、当初のスケジュールを立案することになります。

- 8.会社更生の申立てにかかる費用はいくらですか。

- 原則、以下のとおりです。

会社更生事件の手続費用一覧(PDF:636KB)

- 9.中小企業等の比較的小規模な会社が会社更生手続を利用する際の運用(いわゆる小規模会社更生の運用)について教えてください。

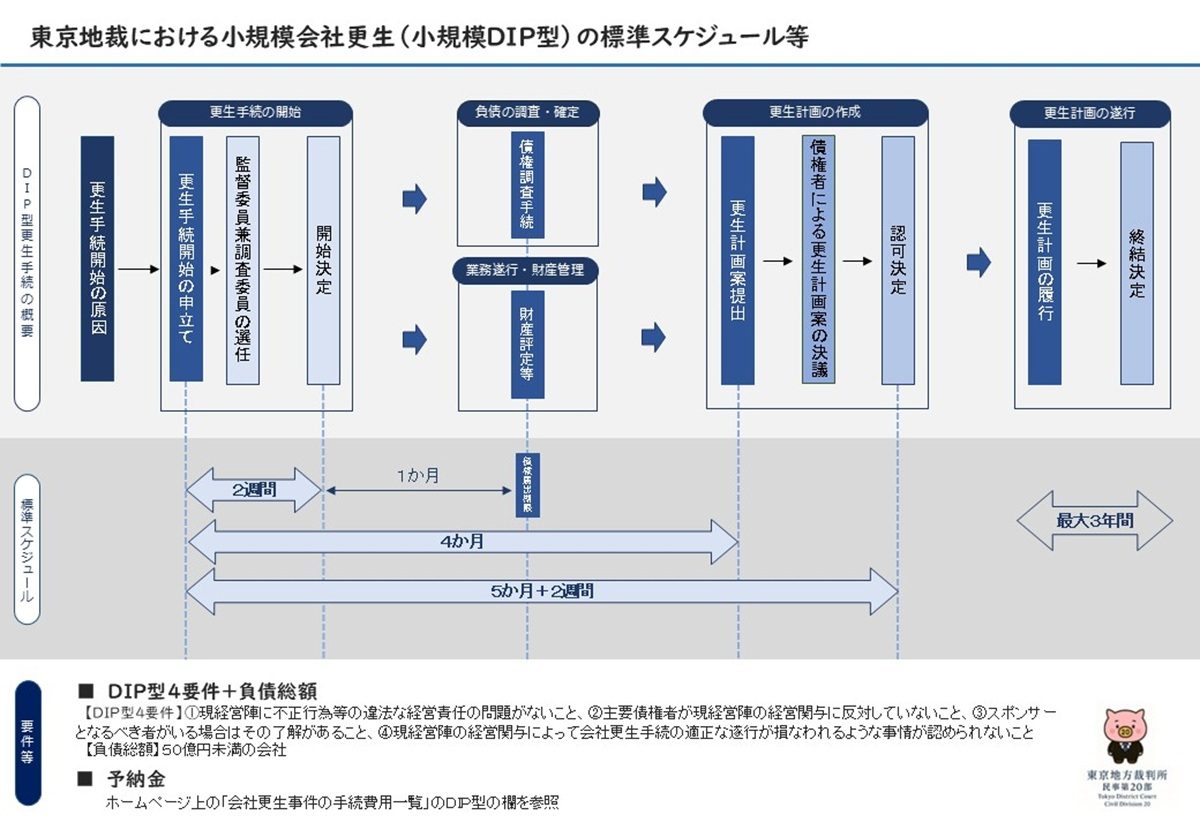

- 令和7年4月から、負債総額50億円未満の会社のDIP型を対象として、簡易・迅速な会社更生手続(DIP型)の運用(以下「小規模会社更生」といいます。)を導入しました。

小規模会社更生の特徴は、以下のとおり、民事再生事件と同程度の標準スケジュールに従った迅速な手続進行をする点にあります。予納金は、Q8のDIP型の欄を参考にしてください。

- 東京地裁における小規模会社更生(小規模DIP型)の標準スケジュール等(PDF:149KB)

特別清算手続について

- 1.特別清算とは、どのような手続ですか。

- 特別清算は、解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来たすべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる特別の清算手続です。

- 2.特別清算の申立ては、だれが、どこの裁判所にすればよいのですか。

- 申立てができるのは、当該会社の債権者、清算人、監査役又は株主です(会社法511条1項)。裁判所の管轄は、原則として、当該会社の本店所在地を管轄する地方裁判所です(会社法868条1項)。なお、子会社の事件の管轄の特例等、会社法879条の規定に該当する場合には、別の裁判所に管轄が認められる場合があります。

- 3.特別清算手続の流れを教えてください。

- 手続の概要は以下のとおりです。

特別清算の開始決定を受けた後、当該会社(清算株式会社)は、債務の弁済と弁済されない部分の放棄とを内容とする協定案を作成し、債権者集会に対し、協定の申出を行います。これが債権者集会で可決され、裁判所によって認可されたときは、協定を実行し、裁判所の終結決定を経て手続を終えることになります(協定型)。なお、実務的には、債権者が少数の場合など、債権者全員の同意を得ることが容易な場合には、協定に代わるものとして、裁判所の許可を得て、債権者全員との個別和解により清算が行われることが少なくありません(和解型)。協定型と和解型のどちらの方法が適しているかは、専門的な知識が必要になりますので、弁護士に相談してください。

- 4.特別清算の申立てに必要な費用及び書類を教えてください。

- 原則、以下のとおりです。

【申立費用及び添付資料一覧】(PDF:128KB)

上記に加え、事案によっては、負債総額に応じた破産予納金相当額が必要となる場合もあります。

※郵便料金の改定に伴い、令和6年10月1日から、予納郵便切手が変更になりました。

- 5.事前に裁判所に相談する必要がありますか。

- 当部では、特別清算の事前相談は受けていません。申立て前の相談は弁護士にしてください。なお、他の裁判所では、取扱いが異なる場合がありますので、申立てをする裁判所にご確認ください。

その他全般

- 1.官報はどこで見ることができますか。

- 直近90日間の官報情報(本誌、号外、政府調達等)は、国立印刷局のインターネット版官報で閲覧することができます。

- 2.閉庁時(平日の午後5時から翌午前8時30分まで及び土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日))に事件関係の書類を提出する場合はどうすればよいですか。

- ビジネス・コートの通用門の脇に時間外受付ポストへの投函口があるので、そこに投函してください。翌開庁日に届いた扱いになりますので、提出期限のある書類を提出する際はご留意ください。

- 3.ビジネス・コートに駐車場はありますか。

- 駐車場はありますが、数に限りがあるので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

- 4.ビジネス・コートにおむつを交換するベビーシートはありますか。

- 2階、4階及び5階の多目的トイレにベビーシートがあります。

- 5.ビジネス・コートにオストメイト対応のトイレはありますか。

- 1階及び3階の多目的トイレが対応しています

- 6.ビジネス・コートにコピー機はありますか。

- 2階の地裁閲覧謄写室で使用可能です。